- Законы линейной и воздушной перспективы

- Как правильно рисовать пейзаж

- Воздушная перспектива

- Передний и задний план

- Цвет в воздушной перспективе

- Примеры работ в воздушной перспективе

- Линейная перспектива

- Схемы линейной перспективы

- Как грамотно рисовать пейзаж с учётом правил воздушной, линейной перспектив и взгляда зрителя?

- Методические основы пейзажной живописи учебно-методическое пособие по изобразительному искусству (изо) по теме

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

Законы линейной и воздушной перспективы

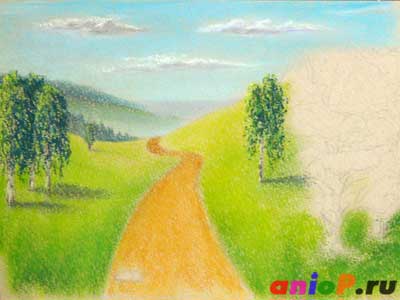

Привет! В этой статье я расскажу об основных законах линейной и воздушной перспективы. Как правило эти законы чаще всего применяются при рисовании пейзажей. Применение законов линейной и воздушной перспективы позволяет наиболее правдиво передать изображаемое пространство в пейзаже. А чтобы не быть голословным и не писать статью ради статьи про теорию линейной и воздушной перспективы, рассмотрим эти законы на конкретном практическом примере. Нарисуем с вами простенький пейзаж. И заодно последовательно разберем каждое правило.

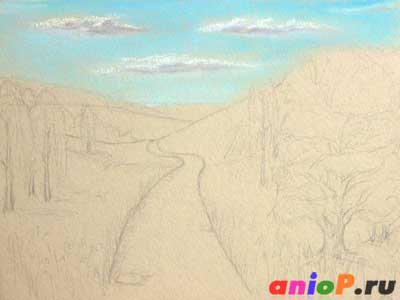

В качестве инструментов предлагаю взять сухую пастель, бумагу для пастели формата А4 и клячку. Бумагу я взял серого цвета, но можно использовать белую. Вначале как всегда выполним набросок. Я решил набросать его из головы, как возьмет рука. Но перед этим давайте вспомним правила линейной перспективы:

- параллельные линии, удаляющиеся от наблюдателя вдаль, сближаются и сходятся в одной точке на линии горизонта (вспомним дорогу или рельсы, уходящие вдаль)

- одинаковые предметы и объекты при удалении от наблюдателя кажутся меньше размером и сходятся в одной точке на линии горизонта (вспомним столбы вдоль дороги)

Значит, нам нужно отметить горизонт и набросать объекты, которые будут удовлетворять правилам выше. Вот что получилось у меня при наброске простым карандашом:

Горизонт я решил закрыть холмами, чтобы не выглядел скучной прямой линией. С левой стороны показал деревья, которые удаляясь уменьшаются в размерах (2-е правило линейной перспективы). А в центре пейзажа, уходящая вдаль дорога, которая стремится к одной точке на горизонте (1-е правило линейной перспективы). Для большего интереса пусть часть дороги теряется за холмами.

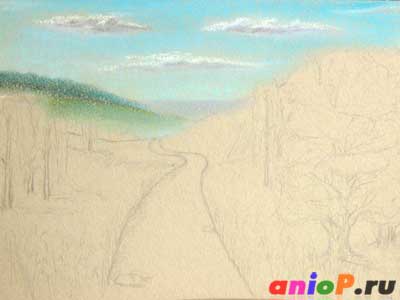

С линейной перспективой мы разобрались. Теперь давайте займемся законами воздушной перспективы и откроем коробку с пастелью. Закрасим небо голубым цветом, слегка убавляя цвет к горизонту. Добавим пару облаков. Солнце пусть будет у нас с левой стороны.

Читаем первый закон воздушной перспективы — удаленные от наблюдателя объекты выглядят голубыми, синими, фиолетовыми или беловатыми в зависимости от плотности воздуха между наблюдателем и объектом. Фиолетовым и голубым мелками пройдемся по самому дальнему холму. Лес вдали слева закрасим темно-зеленым и синим, но также подмешаем немного белого, чтобы цвет выглядел бледновато и терялся вдали фиолетового холма.

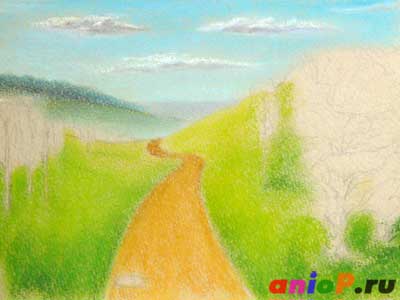

Второй закон воздушной перспективы — светлые объекты вдали темнеют, а темные — светлеют. Закрашиваем поля слева и справа таким образом, чтобы темно-зеленый цвет вблизи плавно переходил в светло или желто-зеленый вдали. Дорожка же наоборот вблизи будет иметь светлые оттенки охры, а вдали добавим чуть коричневого. Все это дело растушевываем пальцами, придавая рисунку однородный тон и плавные переходы цвета.

Третий закон воздушной перспективы — Ближние предметы изображаются объемно и разными цветами, дальние — плоско и одинаковыми по тону. Это мы и проделаем с деревьями с левой стороны от дорожки. Вначале темно-зеленым закрасим лесок позади берез. Он подчеркнет холмистую местность. На его фоне покажем отдельно стоящее дерево, которое выглядит очень маленьким и создает эффект удаленности в пространстве. Добавим ему едва заметную серую тень. Далее используя разные оттенки зеленого рисуем листву короткими штрихами мелка. Слева кладем светлые тона, с правой стороны деревьев — темные. Т.к. мы рисуем березы, то белым наметим стволы и темно серым слегка покажем пятна. Не детализируйте. Делаем только намеки, как будто легкий эскиз. Воображение зрителя и так поймет, что это березы. А излишняя детализация будет противоречить следующему закону.

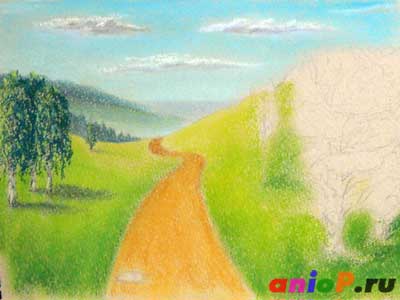

Четвертый закон воздушной перспективы — Ближние предметы изображаются в деталях, а дальние — обобщенно. Мы уже по сути начали его соблюдать, когда стали рисовать березы, более детальные по сравнению с задним фоном. Давайте продолжим на правой стороне от дорожки. Вначале нарисуем березу.

Затем дубы на ближнем фоне. При этом дубы будут иметь еще больше деталей по сравнению с березами (конечно насколько позволяет бумага с ее фактурой). Не забываем под дубами добавить зелено-синюю тень с примесью темно серого или черного.

Закрепим четвертый закон и нарисуем вблизи траву острым краешком пастели вертикальными штрихами. На дорожке слева синим добавим немного тени. Только не забываем что при удалении от нас тень будет светлее. Можно даже добавить несколько цветочков для антуражу)

Ну и последний, пятый закон воздушной перспективы — Контуры ближних объектов нужно делать резкими, а дальних — мягкими. Чтобы запомнить этот закон подчеркнем тень дорожки слева темно коричневым цветом. Но только примерно до половины. Остальная дорожка мягко размыта ранее. Добавим на дорожку немного деталей в виде горизонтальных коричневых полос. Чем ближе к нам тем резче штрихи. Нарисуем пару камней. Тот, что в дали, просто намечаем основную форму и подчеркиваем тень. При необходимости чуть чуть растушевываем. У ближних камней четко выделяем контуры и тени. Таким образом, те предметы, что ближе к нам, выглядят резче, чем те, что вдали от нас.

На этом все, можно ставить подпись. Конечно получился не гиперреалистичный пейзаж, но я надеюсь, вы усвоили и запомнили основные правила линейной и воздушной перспективы.

Итак, давайте еще раз повторим законы воздушной перспективы:

Первый закон: удаленные от наблюдателя объекты выглядят голубыми, синими, фиолетовыми или беловатыми в зависимости от плотности воздуха между наблюдателем и объектом. Второй закон: светлые объекты вдали темнеют, а темные — светлеют. Третий закон: Ближние предметы изображаются объемно и разными цветами, дальние — плоско и одинаковыми по тону. Четвертый закон: Ближние предметы изображаются в деталях, а дальние — обобщенно. Пятый закон: Контуры ближних объектов нужно делать резкими, а дальних — мягкими.

Применяя рассмотренные законы линейной и воздушной перспективы, ваши работы будут на порядок отличаться в более лучшую сторону от работ художников, которые эти законы игнорируют. Поэтому всегда держите их в голове при рисовании своих картин.

Источник

Как правильно рисовать пейзаж

Если вас волнует вопрос как наполнить свой пейзаж глубиной, пространством, воздухом и объемом — вам будет очень интересен материал этой статьи.

Этот урок посвящен очень важным вещам, которые каждому начинающему художнику нужно знать и обязательно использовать во время написания пейзажа. Если пишете маслом, акварелью, пастелью, гуашью, акрилом или карандашами — эти правила обязательно пригодятся и будут полезны.

Пейзаж и перспективу нельзя разделять. Невозможно написать хороший пейзаж не используя правил воздушной или линейной перспективы.

Воздушная перспектива

Воздушная перспектива обязательно присутствует в любом пейзаже. Что же являет собой воздушная перспектива? Если говорить просто и буквально, то правила воздушной перспективы говорят о том что:

Чем дальше какой-либо объект или предмет находится от наблюдателя, тем менее четко его видно. Следовательно, чем дальше от нас находится предмет, тем менее четко мы его изображаем.

Передний и задний план

На переднем плане можно вырисовывать все в деталях (кирпичи домов, узоры, текстуру дерева, цветы, неровности стволов деревьев, конструкции автомобилей….), используя насыщенные краски. Чем дальше вы уходите «вглубь» леса или города, тем мене четко изображайте или упускайте детали, используйте менее яркие краски, добавляйте легкую дымку.

Если в пейзаже держать все в 100% фокусе, зритель запутается и у него возникнет закономерный вопрос: «Что же в этой картине главное?». Человеческому глазу не свойственно одинаково четко видеть цветок вблизи и тот, что находится в от него в 20 шагах.

Воздушная перспектива делает работу более объемной, просторной, воздушной.

Цвет в воздушной перспективе

Второе правило воздушной перспективы раскрывает суть, почему же этот вид перспективы назвали «воздушной перспективой»?

Все на нашей планете окутано воздухом. Соответственно, чем дальше от нас предмет, тем больше воздуха на него налагается. Предмет, который находится вдали, для наблюдателя приобретает цвет воздушного пространства в котором он находится.

Примеры работ в воздушной перспективе

Чем более сумрачно небо, тем больше его цвет и свет будет передаваться всему окружающему. Если вы рисуете туманное утро, дождевой или снежный пейзаж, тем больше дымки и невыразительности должно быть вдали. Смело «замыливайте» все что находится далеко от наблюдателя.

В дневном свете, схематически воздушную перспективу можно показать так:

Правило воздушной перспективы: коричневый вдали становиться зеленым, зеленый отдаляясь теряет интенсивность и превращается синий или голубой.

Линейная перспектива

Линейна перспектива в сочетании с воздушной поможет создать еще более реалистичный пейзаж, правильную, легко и хорошо воспринимающуюся картинку.

Основное правило линейной перспективы: все параллельные лини в пейзаже сходятся в одной точке.

Схемы линейной перспективы

Когда рисуете ряд одинаковых деревьев, фонарей, столбцов, домов в линейной перспективе, все они визуально будут уменьшаться, уходя вдаль, в перспективу, и расстояние между этими объектами также будет сокращаться.

В качестве примера «Дождевая аллея» в стиле Афремова:

Источник

Как грамотно рисовать пейзаж с учётом правил воздушной, линейной перспектив и взгляда зрителя?

Если вы хотите научиться писать прекрасные пейзажи или поставили перед собой задачу совершенствоваться в их изображении, то эта информация будет вам полезна.

Перспектива воздушная. Что это за понятие?

Всё просто. Чем дальше предмет расположен от нас, тем более не чётко мы его видим. И, как следствие, рисуем с меньшей чёткостью.

Если мы посмотрим на один и тот же предмет вблизи и вдали, то наш глаз будет воспринимать детали предмета не одинаково. Поэтому и на пейзаже надо фокусировать внимание на объекты, что ближе и рассеивать его, изображая те, что дальше.

Но всё же, почему перспективу назвали воздушной?

Благодаря воздуху. Он повсюду. И чем дальше объект, тем больше слоев воздуха на него накладывается и он приобретает цвет того самого воздуха, который вокруг него.

коричневый в отдалении превращается в зелёный,

зеленый становится синим или голубым

лес, горы, здания вдали приобретают фиолетовые оттенки.

Перспектива линейная. Правило несложное. Параллельные лини сходятся в одной точке. Вспомните, как уходят вдаль железнодорожные рельсы? Они на горизонте соединяются в общую точку.

Взгляд зрителя. Глядя на вашу картину, зритель словно идёт за вами по тропинке, тротуару, аллее. Создайте на его пути интересные моменты и ваша работа будет восприниматься с ещё большим интересом.

Наполняйте ваши пейзажи глубиной, простором, воздухом и признание вас как хорошего пейзажиста не заставит себя долго ждать.

Источник

Методические основы пейзажной живописи

учебно-методическое пособие по изобразительному искусству (изо) по теме

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| metodicheskie_osnovy_peyzazhnoy_zhivopisi.doc | 45 КБ |

Предварительный просмотр:

Не следует полагать, что искусство изображения природы представляет собой произвольную трактовку форм ее основных элементов. Научиться искусству изображения природы, ее тончайших красочных переливов и передачи в живописном произведении всей глубины охвативших чувств при созерцании удивительных картин природы помогает поэтапное, последовательное освоение основных элементов пейзажа.

Приступая к изображению пейзажа, необходимо, прежде всего, выбрать сюжет и композицию. Здесь крайне важно тонко прочувствовать тему, так как это поможет определить акценты будущего изображения. Ученик должен сосредоточить свое внимание на самых характерных особенностях местности, выбрать для композиционного решения наиболее типичные объекты пейзажа. Иногда ради композиционного единства и гармонии художнику приходится немного сдвигать в сторону различные элементы пейзажа (куст, дерево), добавлять или опускать некоторые детали.

Главное в характеристике пейзажа — правильное решение композиции, выбор наиболее удачной точки зрения. В пейзаже, как и в любом виде изобразительного искусства, действуют законы композиции (единство, соподчиненность, контрасты, новизна).

Построение пейзажа следует начинать с небольших подготовительных набросков. В них юный художник должен сосредоточить внимание на главном, выделить основную идею композиции, не прорисовывая пока отдельных деталей. Для верного композиционного решения пейзажа важен выбор ракурса, расположение линии горизонта. Линия горизонта — воображаемая линия, разделяющая небо и землю, должна быть выше или ниже геометрической середины листа.

- Высокий горизонт позволяет дать более широкую панораму пейзажа, показать простор.

- Низкий горизонт помогает художнику подчеркнуть монументальность пейзажа, его величие и значимость.

Самая большая трудность при компоновке пейзажа состоит в том, чтобы дать верную характеристику изображаемой местности. Для этого надо следить, чтобы все детали пейзажа были увязаны между собой, чтобы они подчинялись главному и помогали выразить общую композиционную идею. Смысловое содержание пейзажа должно быть выражено ярко и эмоционально.

Решая композицию пейзажа, нельзя выхватывать отдельные, случайные куски природы, надо показывать самое характерное, самое типичное и выражать свое отношение к увиденному. Эстетически эмоциональным и выразительным будет такой пейзаж, который ярко передаст впечатления, мысли, чувства и настроение художника.

Когда наиболее удачное композиционное решение найдено в предварительных набросках, можно приступать к рисунку. На этом этапе педагогу надо проследить, чтобы ученик методически правильно вел свою работу. Сначала едва касаясь карандашом бумаги, намечают общую схему расположения предметов, характер их форм и пропорции, и только потом приступают к построениям перспективы.

Перспективой называется изменение внешности и видимые сокращения размеров предметов по мере их удаления к горизонту на большое расстояние от глаз наблюдающего.

Различают несколько видов перспективы:

- Линейная перспектива — передача пространственной глубины в картине на основе законов линейно-графического изображения объемных предметов на плоскости холста при использовании выразительных средств: тоновые пятна, линии, штрихи, разные виды контура, построение определенных размеров, пропорций, масштабов в элементах картины.

- Воздушная перспектива — построение пространственной глубины в картине посредством передачи определенных живописных( цветовых, тоновых) отношений между элементами картины и передачи изменений оттенка и плотности воздушной среды согласно планам картины.

Для убедительной и выразительной передачи пространства, глубины, необходимо правильно установить горизонт, точки схода на линии горизонта и верно передать масштаб предметов.

Намечая перспективу, не следует излишне увлекаться и превращать рисунок в чертеж. Явления перспективы надо передавать так, чтобы не потерять выразительности и живости. Чтобы правильно передать перспективы юный художник может разбить свой рисунок на два-три перспективных плана:

Сравнивая их между собой, можно будет легче определять масштабность предметов и правильно решать их в тоне, соблюдая закон контрастов.

Воздушная перспектива также подчинена определенным законам:

- Четкость предметов по мере их удаления от зрителя слабеет. Чем дальше от зрителя находится предмет, тем более расплывчатыми будут его очертания.

- Сила тоновых отношений — контрастов по мере удаления от зрителя ослабевает.

- По мере удаления предмета от зрителя насыщенность и яркость его цвета ослабевает.

Леонардо да Винчи по этому поводу писал: «За пределами известного расстояния деревья кажутся тем более светлыми, чем больше они удаляются от глаза, причем настолько, что они, в конце концов, обладают светлотой воздуха на горизонте. Это происходит от воздуха, который располагается между этими деревьями и глазом».

Одновременно с передачей явлений свето-воздушной перспективы учащийся должен следить за техникой работы. Рисуя предметы на переднем плане надо уделять им много внимания, быть внимательным к деталям; на втором плане прорисовывать предметы более мягко, а на дальнем — изображать их легкими мазками.

Те же самые правила действуют и в моделировке предметов светотенью. Предметы переднего плана изображаются наиболее четко со всеми деталями; предметы на втором плане изображаются более общо, следует сосредотачивать свое внимание на форме, передавать только свет и тень.

При объяснении закономерностей тональных отношений учителю необходимо не только объяснять, но и иллюстрировать свои объяснения средствами педагогического рисунка.

В раздел пейзажа непременно входит и раздел «Рисунок деревьев, цветов и растений». Этот вид учебной работы юному художнику крайне необходим.

Крайне важно посвятить достаточно времени наблюдению за мелкими формами пейзажа и их зарисовкам.

- Рассмотрите подробно стебель выбранного растения, все изгибы его формы, его толщину по отношению к чашечке цветка, к форме листьев и постарайтесь наиболее точно передать все подробности натуры в своем этюде.

- Проанализируйте резную форму лепестков, попробуйте найти в них симметрию (асимметрию), обратите внимание на широкое начало лепестка у основания и сужение к кончику.

- Проанализируйте стебли растения, форму пустот в резных стеблях.

- Проанализируйте все имеющиеся в растении округлые форм, воображаемый их радиус, сочетание этих радиусов между собой, и, конечно же, необходимо постараться максимально точно передать в картине все замеченные характеристики, подробности форм каждого растения.

- Обратите внимание, под каким углом части цветка соединяются друг с другом.

- Рассмотрите все прожилки на лепестках и листьях, их особенный, характерный рисунок.

- Важно передать растения трехмерно, не изображать их плоскими, словно они засушены в гербарии. В изображении растений передача объемности, достигается ракурсами, направленными на зрителя или удаляющимися в глубину.

- Необходимо учитывать характер движения и общую направленность листьев (вверх, вниз, горизонтально).

Так постепенно в процессе знакомства со многими растениями «лично с каждым», постепенно будет открываться красота линий, форм, цветовая гармония и приходить живописный опыт. Подробное изучение формы растений полезно еще и потому, что первый план в пейзаже всегда изображается как можно более подробно и четко.

Любому художнику важно знать, чем отличается одно дерево от другого, знать, как располагаются ветви на деревьях, как они изгибаются, как на них растут листья. Леонардо да Винчи даже мечтал написать целый трактат «О деревьях и зелени». В «Книги о живописи. » в главе «О разветвлении растений» он пишет: «Во-первых, всякая ветвь любого растения, которую не одолевает ее собственная тяжесть, изгибается, поднимая свою вершину к небу. Во-вторых, веточки, которые растут на ветвях деревьев внизу, больше тех, которые растут наверху. В-третьих, те веточки, которые вырастают ближе к центру дерева, в скором времени отсыхают вследствие чрезмерной тени. В-четвертых, те ветви растений будут наиболее сильными и в наиболее выгодной положении, которые ближе к самыми крайним и верхним частям этих растений: а в чем причина? В воздухе и в солнце, и в-пятых, углы, под которыми ветви отходят от дерева, равны между собой. В-шестых, но эти углы становятся тем тупее, чем старее становятся ветви, образующие их стороны. В-седьмых, сторона этого угла тем наклонней, чем тоньше ветвь ее образующая. В-восьмых, всякое раздвоение ветви, сложенное вместе, ветвь составит толщину ветви, от которой оно отходит. В-девятых, главная ветвь имеет столько изломов, сколько имеет ответвлений, не сидящих друг против друга. В-десятых, на изломах ветвей тот сильнее изгибается, у которого ветви наиболее равны по толщине. В-одиннадцатых, место крепления листа всегда оставляет свой след под ветвью, растущей вместе с этой ветвью до тех пор, пока кора от старости дерева не треснет и не разойдется».

Чтобы разобраться в форме и особенностях деревьев их следует тщательно проанализировать.

Проанализируйте, на какой высоте ствола дерева начинается ветвь, какое у нее строение, ее общую форму, пластику, соотношение ветвей между собой.

Следует изучать расположение ветвей, и угловатость их сучков у разных пород деревьев, прорисовывать дупла, намечать трещины коры.

Обращать внимание на просветы в кроне дерева, их форму, размер и ритм. Кроны деревьев рисуют, не перечисляя листья, а выделяя цельные объемы, отмечая наиболее характерны и отделяющиеся от них ветви и листья.

Необходимо учитывать характер движения и направленность листьев. Есть породы деревьев, у которых большинство листьев растет почти горизонтально, есть породы деревьев, у которых листья расположены наклонно, веерообразно или почти вертикально. Следует передавать точное расположение листьев в их общей форме на ветвях.

В рисунках, этюдах необходимо стремиться, как можно точнее зарисовывать свои наблюдения, внося максимум подробностей, не боясь впасть в натурализм.

При объяснении характерных особенностей формы различных деревьев следует запомнить:

- У березы ветки от ствола идут вверх, затем загибаются книзу и разветвляются, переходя в тонкие коленчатые стебли, которые свисают под тяжестью листьев. У плакучей березы эти крайние ветви более тонкие и длинные, у обыкновенной — они короче, более толстые и узловатые.

- У дуба ветки все время стремятся вверх, резко меняя свое направлений. Листья располагаются группами на конце веток, напоминая шапки причудливой формы.

- У ивы ветки от ствола тянутся вверх, но на молодых кустарниках (вербах) они так и остаются прямыми, свисают только листья; а у взрослого дерева ветви под тяжестью листьев свисают вниз, образуя характерную массу, похожую на поток воды, именно поэтому иву называют «плакучей».

- У ели ветви также стремятся вверх, особенно это хорошо видно на верхушке дерева. Очень распространенная ошибка — рисунки ели с опущенными ветвями.

- У сосны ветви широко расходятся в стороны, а на концах резко поднимаются вверх, где и расположены иглы.

И.И. Левитан говорил, что, изображая дерево в пейзаже, художник должен стремиться точно, передать породу дерева и характерное для него строение, пластику, форму, направление ветвей, каждое дерево должно быть узнаваемо в пейзаже.

В пейзаже многое изменчиво, и художнику, рисующему с натуры, очень важно обладать хорошей зрительно памятью, особенно это актуально в изображении неба и облаков, которые быстро меняются.

По своему внешнему виду облака делятся на несколько типов:

- параллельные, переплетающиеся, как волокна, вытянутые в одном или нескольких направлениях — перистые облака.

- Конические по форме, иногда напоминающие «башни» на горизонтальных основаниях — кучевые облака.

- Плоские, образованные высокой облачностью слоистые облака.

Рисуя пейзаж и моделируя форму крон деревьев светотенью, не следует особенно вдаваться в мелкие детали. Вполне достаточно выявить основные массы. В своих советах молодым художникам Леонардо да Винчи писал: «На далеких расстояниях деревьев от глаза, их видящего, им воспринимаются лишь главные теневые и световые массы, те, которые не являются основными, теряются вследствие своего уменьшения; так что если небольшое освещенное место остается на затемненном пространстве, то оно теряется и ни в какой мере не искажает этой тени. То же бывает с небольшим затемненным местом на большом освещенном фоне».

Рисунок дерева ведется от его основания. От основания дерева проводится тонкая вспомогательная вертикаль, относительно которой прорисовывается ствол дерева. Он часто имеет разные виды наклона, ответвления, раздвоения, поэтому вертикальная вспомогательная линия помогает точно передать форму дерева, расположение ветвей и общий наклон формы.

Передать общий силуэт, контур формы дерева, кустарника или отдельной крупно ветви можно двумя способами:

- в обобщенной форме — в декоративно-монументальной манере

- показать все строение подробно и детально — в реалистичной манере письма.

Особенно подробно прорисованный объем дерева придает поэтичную утонченность, изысканность пейзажу.

Чтобы хорошо изучить характерные особенности разных деревьев, надо, прежде всего их внимательно наблюдать, а потом тщательно прорисовать каждое из них. Во многих старинных пособиях по рисованию пейзажа рисунку веток, цветов, растений и различных пород деревьев отводится специальный раздел. Необходимо обращать внимание на тот факт, что одинокие деревья, растущие посреди поля, луга, имеют широкие, раскидистые ветви и дают большую тень, тогда как деревья этой же породы в лесу, стремясь к свету, вытягиваются высоко вверх и при этом крона образуется лишь в верхней части стволов.

Для художника-пейзажиста каждый в отдельности вид растения является своеобразным олицетворением азбуки природы. Для того чтобы описать поэзию природы, необходимо изучить ее алфавит. Зарисовка растений не только увлекательный, но и крайне необходимый вид работы. После кропотливого изучения, многократной прорисовки разнообразных видов растений, уже не будет существовать общая зеленая масса, как в природе, так и в картине, в каждой травинке будут видны хорошо знакомые формы, с характерными, своеобразными очертаниями и пластикой. Только тщательно изучив все составляющие части пейзажа, его мелкие формы можно ожидать правдивого, реалистичного изображения всего пейзажа.

Существует определенный порядок работы над пейзажем:

- Определение положение линии горизонта, в зависимости от творческого замысла;

- Прорисовка общих форм растений, деревьев, зданий;

- Уточнение основных пропорций элементов, с учетом закономерностей линейно перспективы;

- определение наиболее освещенных мест, прокладка теней;

- определение композиционного центра пейзажа, расположение предметов с учетом их подчиненности ему.

Источник