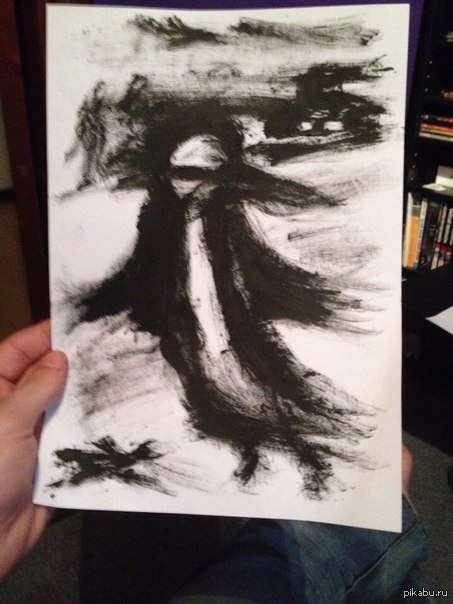

- Вестница войны (гуашь + секретная техника рисования)

- Дубликаты не найдены

- Первые дни мира после войны

- Иван Попенко: «Все мои награды фронтовые, политые кровью, а их у меня двадцать штук»

- Георгий Чанахчиди: «Нельзя, чтобы люди забывали обо всех ужасах, через которые пришлось пройти не только жителям Советского Союза…»

Вестница войны (гуашь + секретная техника рисования)

Дубликаты не найдены

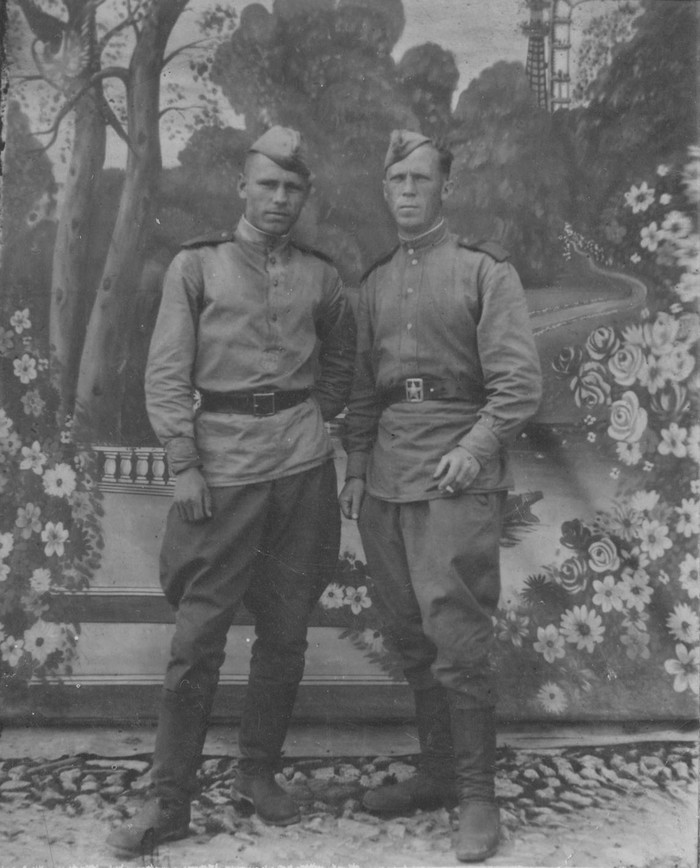

Первые дни мира после войны

Слева на фото мой дедушка. Кто справа неизвестно, и шансы, что кто-то узнает своего родственника почти нулевые, но вдруг. Фото сделано, судя по надписи на обороте, 30 июня 1945 года. Возможно, там же и место написано, но разобрать еще одно слово не удалось.

Дедушка ушел на фронт летом 1942 года в 17 лет, приписав себе год, как и многие тогда. Закончил войну под Прагой в составе 317 гвардейского истребительно-противотанкого полка.

Я у него был любимый внук. Мой день рождения 17 января, и в этот же день — 17 января 1943 года дедушка был тяжело ранен, получил обморожение рук. Выжил, через несколько дней вернулся в строй и принял участие в освобождении Нижнедевицка Воронежской области, куда его потом в советские годы регулярно приглашали в школы и на мероприятия. А 17 января он всегда отмечал два дня рождения — мой и свой второй.

Получал награды, но это тема отдельной истории и двух других фото, снятых после награждения.

Один из боев его 317 иптап внесен в учебники по работе противотанковой артиллерии.

А меня, как наверное и многих людей моего поколения, гложет вина, что живя совсем недалеко от него, последние годы почти не приходил в гости, не звонил, не общался. И ничему не научился.

Поэтому пытаюсь оставить хотя бы цифровой след в истории.

Иван Попенко: «Все мои награды фронтовые, политые кровью, а их у меня двадцать штук»

Интервью с героем ВОВ, Иваном Кирилловичем Попенко, расписавшемся на стенах Рейхстага

Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кирилловичу Попенко недавно исполнилось 95 лет. Родился он в 1925 году в селе Белая Глина Краснодарского края. Ему было три года, когда из жизни ушла его мама. А в 1939-м они с отцом перебрались в станицу Ново-Александровская Ставропольского края, где герой войны живет до сих пор в окружении любящих детей, внуков и правнуков.

О том, как зенитчики уничтожали фашистские истребители, питались немецкими трофеями, расписывались штукатуркой на Рейхстаге и освобождали Бухенвальд – Иван Кириллович рассказал главному редактору федерального сетевого издания «Время МСК» Екатерине Карачевой.

Иван Кириллович окончил три класса, и с самого начала войны пошел работать в колхоз. Ему было семнадцать, когда в 1943-м его призвали на службу в Красную Армию. «Нас собрали на призывном пункте, сколько было человек – не знаю. Всех построили и отправили пешем до Краснодара. В Краснодаре стояли разные войска, раненые были. Там всех построили, капитан отобрал несколько человек, в том числе и меня, и направил в 19-ю зенитную артиллерийскую Крымскую орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизию», – вспоминает ветеран.

Новобранцы приехали в часть, 15 дней отсидели на карантине, а дальше всех отправили по артиллерийским батареям. Иван Кириллович помнит, как после принятия воинской присяги каждого солдата «поставили к своей пушке»: «Воевать надо было, людей не хватало. Крепко я воевал, а ведь пацаном был. Сбивали в среднем по 80 немецких самолетов за день, каждая пушка по четыре самолета. Почему меня в артиллеристы поставили – не знаю, наверное, меткий глаз был (улыбается).

Я дальномером был. Самолеты летят, а я их уже посчитал, комбату доложил. Он открывает огонь. Я на пушки снаряды подавать. Каждая минута в бою дорога, нужно было как можно больше немецких истребителей подбить. А бронебойный снаряд тяжелый, только успевай подавать. До того стреляли, что ствол пушки красный становился и дымился. Каждая пушка по очереди из стволов стреляла беспрерывно. Во время боя не до страха, куда девался – не знаю, просто как-то не думалось. Иной раз после боя лежишь отдыхаешь и вспоминаешь – бомбы свистят, пулеметы тарахтят, всякие хлопушки разрываются… Мама дорогая – страшно-то было, как мы это переживали каждый раз, не пойму», – рассказывает артиллерист.

И продолжает после небольшой паузы: «Командиров своих не всех уже помню, память подводить стала. У меня был командир – подполковник Верстаков, полком командовал: четыре батареи, две тяжелые и две артиллерийские – 130 зарядов в минуту. Вот мы с ним каждый день по фашистам и бомбили. Под Новороссийском мы стояли. Немцы все мост пытались разбомбить, а мы его отстояли – уничтожали немецкие самолеты с земли.

Я Покрышкина видел (Александр Иванович Покрышкин – трижды Герой Советского Союза, летчик-ас, маршал авиации – Ред.). Кабина его самолета была бронированная, но немцы-то этого не знали (смеется). Как его немцы боялись. Во время боя мы его можно сказать оберегали, он с воздуха по фашистам, а мы с земли, значит, лупим. У нас рация была, так немцы каждый раз передавали: «Покрыш, это они Покрышкина так звали, нас убивает». Мы смеялись, нас это даже подбадривало, мы еще сильнее по ним лупили. Ох и боялись нас немцы, конечно. Страшно им было.

А еще я дважды видел маршала Жукова (Георгий Константинович Жуков – четырежды Герой Советского Союза – Ред.). Я был в составе 1-го Белорусского фронта, под его командованием. Первый раз Жукова я увидел, когда он ко мне обратился: «Здравствуй, артиллерист», я обомлел, вытянулся по струнке. «Здравствуйте, товарищ маршал», – говорю. Он улыбнулся, ничего больше не сказал и пошел дальше. А второй раз мы уже за Берлин сражались. Жуков как раз командовал операцией по взятию Берлина. Мимо меня прошел. Медалей у него, не то, что у меня, конечно. И форма у него красивая была. Я горжусь, что видел его лично».

Иван Кириллович вздохнул, и продолжил свой рассказ: «Хоть немцев мы гнали, а нам тоже хорошо доставалось из-за погоды и голода. Особенно зимой. В землянке сидишь, топить нельзя, а то фашисты с неба дым увидят и сразу бомбить начнут, все поляжем тогда. Так мы трубу сеткой закрывали, брали тол, поджигали – по землянке такая копоть была, мы все в саже. Зато никто не болел от простуды.

А с едой всегда тяжко было, кушать хотелось постоянно. Давали нам краюшку сухаря и кашу перловую или кукурузную, разве наешься. Летом было хорошо, земляники насобираешь, в кашу насыплешь, перемешаешь – и вкусно, и домом пахло. Лошадь один раз пришлось есть, потому что силы нужны были. Голод-то на войне – не тетка, в бой надо с силами идти, на голодный желудок много не навоюешь.

Мы, когда немцев в Керчи порвали, пошли дальше. Немцы в окопах все побросали, в том числе и еду – драпали страшно. Они в плане еды хорошо жили. Так мы их едой питались – трофеями (смеется). Картошка, крупы, мясо – у них все как порошок сухое было, мы такое отродясь не видали. Это сейчас такое продается, а тогда-то для нас в диковинку было. Так вот мы кипятком заливали их еду и ели, ничего, продержаться можно на таком сухпайке.

Вообще-то нам не разрешали эти съедобные немецкие трофеи брать, говорили, что могут быть специально отравлены, чтобы, значит, солдат так истреблять. А что думать о том, что отравишься, когда есть охота, в животе урчит. У немцев же кроме порошковой еды еще были замороженные свинина и тушенка. Так что мы кушали, и шли дальше немцев уничтожать».

Когда Советские войска освободили Керчь в каменоломнях были люди, которых немцы использовали в качестве рабочей силы. «Местные жители в каменоломнях камень для немцев добывали, мы их всех освободили, а фашистов, кого убили, кого в плен взяли. Под Сапун-горой меня ранило в 44-м, снарядом зацепило. Обстрел был, пуляли кто куда, вот и в меня попало – в ногу и палец на руке. Отлежался в санчасти возле моря, а потом вернулся в строй. Дальше Польшу освободили.

Потом я в Берлине побывал. Ох и сопротивлялись тогда немцы сильно, а все равно бесполезно это было – взяли мы его. Как немцев одолели, поехали расписываться на стенах Рейхстага, там штукатурка была, так мы прямо ей и расписывались. Мы понимали, что победили. Радость такая была – не передать. Конец войне. Кричали «Ура», стреляли в воздух, салют давали.

Знамя на Рейхстаг водружали три человека. Мы стояли где-то в 700-х метрах от них. Я же телескопист был, глядел в бинокль и видел, как трое на Рейхстаг полезли со знаменем, один знамя нес и водружал, а двое с автоматами наготове были – прикрывали его, ну и мы с земли тоже на страже были. Война ведь страшное дело, каждую секунду можно ждать чего угодно».

Но самое страшное, что пришлось увидеть на войне, по словам ветерана, – это концентрационный лагерь Бухенвальд (освобожден 11 апреля 1945-го – Ред.): «В концлагере много людей погибло. В Бухенвальде людей в печах сжигали. Много, много людей сжигали. Заводили в помещение голых людей, там пол проваливался, они все падали в печь и там сгорали заживо. Так страшно. Вокруг Бухенвальда 500 метров где-то был один лес, рядом не было населенных пунктов. По периметру концлагерь был обнесен колючей проволокой. Много там людей полегло. Ой, страшно. Все было в колючей проволоке, кто пытался сбежать, погибали на колючке, под током была. Очень страшно (вздыхает).

Вот моя военная книжка, в ней все мои похождения записаны. Награжден медалями «За отвагу», «За Берлин», «За Варшаву». Все мои награды фронтовые, а их у меня двадцать штук, политые кровью. Все они мне дорогие, каждая. Это все мои заслуги. Каждому на войне медаль или орден доставались кровью. Я участвовал в боях за Кубань, Тамань, Крым, Варшаву и Берлин…».

После Победы над фашистскими захватчиками, дивизию, в которой служил Иван Кириллович, отправили в Веймар, поселив в здании бывшего немецкого госпиталя. Там он прослужил еще до 1949 года, «немного научился говорить по-немецки», и демобилизовался в звании ефрейтора. Вернулся домой, в свою родную станицу Ново-Александровскую. Фронтовика-героя сразу взяли на элеватор рядовым бойцом военизированной охраны, а потом командиром отделения ВОХР.

«В 49-м к нам часто заходила молоденькая 19-летняя почтальонша, почту приносила, ну и влюбились мы друг в друга. Шестерых детей народили. Я сутки отдежурю на работе, двое – дома. Десять лет так отработал, потом в строительство перешел – асфальт клал, крыши ремонтировал, еще 15 лет отработал и потом на пенсию ушел. С женой мы прожили 64 года, ушла она из жизни, я один остался. Вот дети (трое осталось), внуки и правнуки – большая семья у нас, дружная. Десять внуков и четырнадцать правнуков. Так что я – богатый (смеется)».

Георгий Чанахчиди: «Нельзя, чтобы люди забывали обо всех ужасах, через которые пришлось пройти не только жителям Советского Союза…»

Интервью с Георгием Константиновичем Чанахчиди – одним из последних живых участников обороны Москвы 1941 года

О том, как дважды попал в окружение, как оборонял Москву в 1941 году с винтовкой и саперной лопатой и многом другом Георгий Константинович Чанахчиди участник двух войн – Советско-Финской и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. рассказал главному редактору федерального сетевого издания «Время МСК» Екатерине Карачевой.

Мы встретились в Севастополе (Крым, Россия) в квартире героя войны. Георгий Константинович приболел, ему было ужасно неудобно, что так получилось, а я уже думала, что интервью не состоится. Но не таков участник за оборону Москвы. Он позвонил и назначил встречу, как оказалось, своего последнего интервью… 19 ноября 2020 года ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в возрасте 101 года. Покидают нас ветераны ВОВ, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше. И наша редакция старается запечатлеть их истории, чтобы потомки знали, как это было тяжело – сантиметр за сантиметром гнать фашистских захватчиков с нашей родной земли, как гибли солдаты, но не сдавались…

— Георгий Константинович, почему не сбылась мечта стать артиллеристом?

Родился я 15 июля 1919 года в греческой семье в Тбилиси, мне сейчас 102-й год идет. Вот как долго я топчу землю, все мои однополчане уже поумирали, а я все живу. После смерти папы, мне тогда три года было, мама воспитывала меня одна, позже она снова вышла замуж. Жили мы в центре Тбилиси, комната была в подвале. Сначала я окончил четыре класса греческой школы, потом пошел в русскую, и закончил 10 классов. Я хотел быть артиллеристом, и когда в 1939-м получил аттестат с хорошими отметками, сразу подал документы в Тбилисское артиллерийское училище. Экзамены сдал хорошо, но, когда пришел к стенду, где вывешивали списки принятых, себя не увидел. Расстроился, а когда сказали, что я не поступил из-за того, что грек, еще больше расстроился.

Тогда покойная мама увезла меня к своей сестре на Кубань повидаться, и немного отдохнуть. Я понимал, что меня должны призвать в армию. Через две недели приходит телеграмма, меня срочно вызывают в военкомат. Через день мы уже были в Тбилиси. Прихожу в военкомат, таких мальчишек, как я и даже моложе столько, что не протолкнуться. Оказалось, что в 1939-м в армию призывали не как сейчас – год в год, а сразу за три года – 1919, 1920 и 1921 года рождения. Обстановка уже тогда была неспокойная, к войне дело шло.

Загрузили целый состав призывников по товарным вагонам, и повезли нас всех в Курск. Там состав расформировали, оставили 3 вагона, остальные направили кого в Льгов, кого в Обоянь (города Курской обл. – Ред.).

Служил я в пехоте, в 607-м стрелковом полку 185-й стрелковой дивизии 22-й армии. В Обояни я принял присягу, выучился на радиста, и был направлен на три месяца на финскую войну (советско-финская война с 30 ноября 1939-го по 13 марта 1940-го – Ред.). Но сначала нам выдали обмундирование: валенки, стеганые штаны, телогрейку, шерстяной подшлемник и шапку-ушанку. Сержантскому и офицерскому составу еще выдавали белые полушубки из овчины. Ох и холод в этой Финляндии был собачий. Я-то вообще южанин, мерз страшно, но ничего, выдержал (смеется). Финн лупил нас, как следует. Он-то в своей обстановке, лес знает, к холоду привык. Снайпера замаскируются, засядут на деревьях, и стреляют в нас. Правда, уничтожали в основном командиров, они их по белым полушубкам вычисляли, солдат практически не трогали. На финской войне я принял боевое крещение.

Затем нас перевели в Белоруссию, мы жили в военном городке всего в четырех километрах от Минска (сейчас-то Минск разросся, я был там, и наш военный городок уже в черте города находится). В Белоруссии мы простояли недолго, в июне 1940-го нас отправили в Прибалтику, участвовать в присоединении к СССР. Всех моих сослуживцев раскидали по Литве, Латвии и Эстонии. Шесть месяцев я прослужил в литовском городе Паневежисе. Гулять нас пускали только по 3-4 человека, потому что боялись за нас. Оттуда нас перебросили в Россию под Великие Луки (Псковская область – Ред.), мы жили в военном городке поселка Идрица.

— Где войну встретили?

Так вот в этом поселке Идрица и узнали, что 22 июня 1941-го немцы вероломно напали на Советский Союз. Нас подняли по тревоге, выдали винтовки, саперные лопаты, у меня еще рация с питанием за спиной, и перебросили в Латвию. До сих пор помню, как нас немцы бомбили, их самолеты летали так низко над нами, что чуть ли не лицо летчика видно было, а нам стрелять нечем. У нас тогда только зенитки были обыкновенные, такие станковые пулеметы на кузове полуторки (ГАЗ-АА – Ред.), вот ими и оборонялись. Окапываться не успевали, не успевали окоп вырыть, как немец нас дальше гнал. Отступали мы тогда. А вместе с нами шли к нам в тыл мирные люди – беженцы из Прибалтики, кто на повозке, кто пешком, с вещами и баулами. Они заглядывали нам, солдатам, в глаза, как бы спрашивая, ну что отступаете. Да, мы тогда отступали, и сказать нам нечего было этим людям, но мы не сдавались, продолжали сражаться, как могли.

Нас перевели под Ленинград в Новгородскую область. Там наш полк попал в окружение, точнее – целая армия, а в армии: 3 дивизии, в дивизии три полка. Немец окружил нас всех. Тогда нашим полком командовал майор Маслов (позже генерал-майор Борис Семенович Маслов – Ред.), толковый такой, он нас и вывел из окружения. Немец в лес боялся идти, они только смелые были идти по открытой местности, по дорогам шли их танки, машины, мотоциклы, смело так шли под губную гармошку… А мы в лесах прятались. Помню, моего непосредственного командира младшего лейтенанта Можина из Харькова в ногу ранило, он идти не может, мы его на палатку и идем к своим, пытаемся пробиться. Дошли мы до деревни Рыснево (Новгородская область – Ред.), сейчас ее нет, она стерта с лица земли во время немецких бомбежек, но осталось красивое озеро. Все население в лес убежало, побросало свое хозяйство – по двору бегают куры, свиньи, коровы… а мы голодные, оборванные, обессиленные, но злые. Маслов скомандовал привал, мы развели костер, и картошку (ее полно было тогда в колхозах, бесхозная была) готовим. Только закипел котелок, запах пошел по округе, у нас животы урчат, еды просят, а немец тут, как тут. Бил по деревне не простыми снарядами, а термитными. Деревянные избы от их попадания сразу гореть начинали. Так деревня вся и сгорела, люди в нее потом не вернулись, сейчас к ней даже дороги уже нет, заросло все.

К вечеру собрал нас майор Маслов, пересчитал – нас осталось 120 человек, велел раненого младшего лейтенанта оставить, не донесли бы мы его через болота, себя на ногах еле держали. Мы ему патроны оставили, что с ним сталось, не знаю. А сами гуськом друг за дружкой через гать, дальше в лес. Шли ночью, на шинели хлястик, он светится, так было видно каждого бойца, что впереди. А немец что делал – бросал на парашютах ракеты маленькие, они медленно опускались на землю, но освещали всю местность, словно днем. Так гуськом мы шли, сколько километров, даже не знаю, ноги гудели, дошли мы до картофельного поля. Майор говорит: «Даю вам пять минут. Быстро накопайте картошки». А огонь зажигать и варить нельзя, мы уже на себе испытали, немец издалека может нас заметить и опять бомбами закидать. Насобирали картошки и ели сырую. Так дошли мы до озера Селигер. Там были ленинградские ополченцы, и переправили нас на своих лодках-плоскодонках (грузили нас вместо 3 человек, по восемь) на другой берег. Шевелиться было нельзя, пока плыли в лодке, иначе могли перевернуться. В городе Осташкове (Тверская область – Ред.) получили самое ценное – нам дали каждому по 400 граммов хлеба, мы наконец-то поели. Там же нас привели в порядок, мы все были оборванные. Двинулись в сторону Москвы, продолжали отступать.

— Как проходила оборона Москвы?

Наша дивизия стояла примерно в 60 км от Москвы, другие стояли на рубежах еще ближе, прямо на подступах столицы. Я уже не помню населенный пункт, где мы окопались. Помню, что все было разбросано везде, я зашел в библиотеку, взял книгу «Узник замка Иф» Александра Дюма, так с ней всю войну и проходил, никому скурить не дал, зачитал до дыр, можно сказать (смеется). Она уже после войны где-то затерялась.

Что про оборону Москвы рассказывать. Нелегкая была оборона. Немцы подготовили десантные лодки, в которые помещалось по 40 человек с оружием, они хотели каналы пройти, они ведь 7 ноября планировали на Красной площади парад, но мы им не позволили, бились насмерть. У нас тогда еще не было особого вооружения, винтовка, да саперная лопатка в ход шли. В Сибири стояли полноценные части, у них были танки, самолеты, орудия, боеприпасы. И их к нам пригнали в качестве подкрепления. А 5 декабря началось генеральное контрнаступление, и мы погнали немцев… Отогнали где-то на 150 километров. Немец тогда сильно мерз, у них же не было теплой одежды, были одеты в чем попало, кто в женских сапогах на ногах, кто в платки завернут – жалкие такие. Их много тогда в плен попало. Я языка не знаю немецкого, да и не о чем мне с ними было разговаривать. Главное мы поняли, что порвем их.

Это был Калининский фронт. Потом нашу часть перебрасывали по многим фронтам, где мы были нужнее, на подмогу – Западный, Северо-Западный фронты. Даже на корабле ходил. Был я и в отдельной группе Баграмяна. Вы такого, Катенька, нигде не услышите, я и сам тогда был удивлен – два маршала Советского Союза были родом из одной деревни – Баграмян (Николай Христофорович Баграмян маршал СССР, дважды Герой Советского Союза – Ред.) и Бабаджанян (Амазасп Хачатурович Бабаджанян главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза – Ред.). Многие не знают этого факта, а они родились в селе Чардахлы Елизаветпольской губернии (Азербайджан).

— Голодно было на фронте?

Я, когда второй раз в окружении был, ел все, что находили. Мы были тощие, еле шли. У меня же рация была, мы передавали, где находимся, и тяжелые бомбардировщики ТБ-3 сбрасывали нам на парашютах 76-миллимитровые снаряды. Но к ним, откровенно говоря, никто даже не подходил – пушек не было, зачем нам снаряды. И еще бросали нам в ящиках концентрат покушать – пюре гороховое. Никогда это не забуду. Когда бросали, ящики ломались, все в снег рассыпалось. У меня все пальцы обморожены из-за этого, а кушать хотелось, и мы в этом снегу этих мелких крошек от горохового пюре насобираем, разведем в воде и едим. Я никогда до войны не ел конину, да и после ни разу не пробовал. А на войне кушать хотелось, что уж тут… Так топором отрубишь мяса мерзлого и ешь. На ногах многие не стояли, люди от голода умирали, мы их прямо в снегу и оставляли, копать мерзлую землю сил не было. И от переедания конины тоже умерло у нас два человека… Страшно было, а надо было к своим пробираться, немца гнать, вот так мы и ползли потихонечку до своих.

— Где Вы Победу встретили?

Мы дошли до Кенигсберга (Калининград – Ред.). Вокруг города немец форты построил, он там мог жить полтора месяца, у них там все было – еда, вода, боеприпасы. Думал, задержит нас (смеется). А мы за три дня Кенигсберг взяли. Наша часть брала форт «Королевы Луизы». У меня и медаль есть «За взятие Кенигсберга».

Дальше мы к Литве пошли. Я с начала войны воевал, но столько пленных немцев еще ни разу не видел, им уже некуда было бежать, они даже иногда сдавались без боя. Это уже 3-й Белорусский фронт был, командовал им Черняховский (Иван Данилович Черняховский генерал армии, дважды Герой Советского Союза – Ред.), его смертельно ранило в феврале 1945-го. Прижали мы тогда немцев к морю, всю технику их захватили. У меня даже парабеллум был немецкий, трофейный. Дальше форсировали реку Вислу, по немецкой территории прошли километров сто, заночевали. А на утро нам говорят: «Война закончилась». До Берлина мы не дошли, там другие воевали, и знамя на Рейхстаг водрузили (улыбается).

Незадолго до Победы я получил медаль «За отвагу». Мы на границе с Германией тогда в обороне стояли в городе Лабиау (с 1946 года Полесск, Калининградская область – Ред.). Я же радистом 1-го класса был. Пришла срочная радиограмма, я должен был ее доставить в штаб, под постоянным обстрелом. Помню, как пули свистели. Я под полуторку спрятался, отлежаться, а пули – тю-тю-тю. Радиограмму я доставил, и мне медаль сразу вручили. Нас, радистов военная контрразведка СМЕРШ постоянно вызывала на допросы, их интересовало слушает ли кто-то из солдат немецкие переговоры. Следили за нами, проверяли нас по сто раз. Ну что поделать, надо было быть настороже в такое время.

— Когда Вас демобилизовали, вернулись домой в Тбилиси?

Меня демобилизовали только в третью очередь – в 26 лет. Сначала домой отправляли тех, кому было 45-46 лет, потом 40-44, а уже потом и молодых, как я. Вернулся я в Тбилиси. Отдохнул, с мамой повидался и поехал в Москву в институт поступать. Поступил в рыбный институт на экономический факультет, работал несколько лет в Переславле-Залесском, а потом в Севастополь перебрался, живу здесь 51 год. Маму покойную сюда перевез. Ко мне однополчане с семьями приезжали, все в моей квартирке размещались. Хорошо было. Мама людей очень любила, она у меня гостеприимная была.

Все, что рассказал, Катенька, про войну – это был такой нелегкий труд. Но когда сейчас сталкиваешься с тем, как переписывают нашу историю – это уму не постижимо. Нельзя, чтобы люди забывали обо всех ужасах, через которые пришлось пройти не только жителям Советского Союза, но и тем, кто пострадал от рук немцев в остальной Европе.

Но я так скажу, вот по телевизору постоянно говорят – почет ветеранам Великой Отечественной. Но это все только на словах и бумаге выходит. Я уже несколько лет не выхожу из дома, не могу, стар стал и немощен, годы свое берут, все-таки дожил до 101 года. Так ко мне местная власть один раз в год зайдет на день рождения и второй раз на День Победы, поздравят, цветочки подарят, спросят: «Нужно ли что – помощь какая?», я им говорю, мне бы надо, чтобы ко мне приходила социальный работник не раз в месяц, а раз в неделю. Я ведь совсем один живу, у меня никого в Севастополе нет, можно же какое-то исключение сделать. Так нет, говорят, не положено, регламент у них какой-то изменился, и сейчас правила ходить раз в месяц. Я не понимаю, это глупость какая-то бюрократическая. Я мусор вынести сам не могу, продуктов купить и прибрать в квартире – тоже, ну разве можно так, старика, воевавшего за мирное небо бросать. А врачи, больница у меня через забор, хоть бы раз пришли и анализы взяли, сказали, как мое здоровье… Да что говорить. Обидно и больно, что на самом деле такое отношение. Ко мне из дома ветеранов Стас (инструктор АНО «Севастопольский Дом ветеранов» Станислав Зиберт – Ред.) приезжает и помогает постоянно и еще одна женщина – просто так и приберет, и приготовит, мусор вынесет.

____________________________________________________________________________________________

Георгия Константиновича Чанахчиди не стало 19 ноября 2020 года. И с каждым годом, месяцем, неделей, ветеранов ВОВ становится все меньше… Может государство окружить их заботой? Не раз в год цветы и открытка для галочки… Регламент должен не уменьшать количество визитов к ним социальных служб, а увеличивать…

Источник