Как рассказать ребенку о перспективе?

Этот вопрос задают мне мамы в переписке. И вот сейчас он возник в рамках нашего с вами общения.

Я расскажу свой взгляд на эту тему: когда и как стоит преподносить такое сложное понятие ребенку.

В рисовании применяется два вида перспективы:

[two_col]Линейная. Знание законов помогает построить объемные предметы.[/two_col][two_col_last]Воздушная. Знание законов позволяет передавать глубину и пространство в рисунке.[/two_col_last]

[two_col]

Вся загвоздка заключается в том, что это очень сложные понятия. По уровню сложности находятся они на одной полке с геометрией и черчением.

Мозг способен воспринимать эту информацию где-то начиная с 11 лет. Я имею в виду законы перспективы в чистом виде, как это понимаем это мы, взрослые, и как это преподносится в вузах.

Несостоятельность идеи изучать перспективу до 11 лет проверила на себе наша художественная школа.

Руководствуясь правилом «чем раньше- тем лучше», набрали 3 группы 7 летних детей. 3 года они занимались ИЗО со стороны творчества т.е. все технические моменты им были уже знакомы. На четвертый год они перешли на основную программу художки, где изучается живопись с натуры, рисунок и перспектива в том числе. К этому моменту некоторым даже не исполнилось 10 лет.

На ту же программу набрали группу 12 летних детей с нуля.

И что же получилось, 11- 12-летние дети без какой-либо подготовки в разы лучше справлялись с заданиями по рисунку, чем те, что проучились 3 года в художке.

Я сама была классным руководителем и преподавателем рисунка одной из младших групп. Дети просто не понимали чего от них хотят. Какие там «точки схода», «перспективы», «линия уровня глаз» и так далее. Все это просто «белый шум» для них.

Но все это совсем не значит, что эту тему мы забываем и откладываем до 11 лет. Нет, с бухты барахты тоже не получится. К этому возрасту голова ребенка должна быть подготовлена. Должны быть сформированы основные представления об окружающем мире.

Так вот, о этапах подготовки я и хочу рассказать вам.

1. До 5 лет вообще не вижу смысла даже держать в голове у себя эту мысль, не то чтобы вкладывать ее в детей. Задача до 5 лет — это научиться рисовать предметы на основе простых геом. фигур (плоские), освоить технические моменты работы с кисточкой, красками, фломастерами. Чаще всего и лучше всего рисовать в этом возрасте «портрет одного героя» , т.е. один большой предмет на листе.

2. С 5 лет на работах должно появляться некое пространство — «ближе-дальше». Какие-то предметы стоят выше от края листа, какие-то ниже. Чаще всего это проявляется в пейзажах.

Самая грубая ошибка садовского рисования заключается в том, что детей приучают к мысли, что земля -это полоска у нижнего края листа, а небо это полоска у верхнего края листа. Все предметы стоят вряд на одной линии. Этот стереотип приходится просто «выбивать» на занятиях в художке.

[two_col]

В этом возрасте закладывается понятие «линия горизонта». Хоть мы и не говорим о ней напрямую, но подразумеваем.

На вас, воспитатели, ложится основная миссия.

1) На прогулке, покажите детям, что небо такое большое, что касается земли (в городе домов и деревьев). А если дома очень большие , то небо видно даже между домов.

2) Когда рисуете пейзаж, предлагайте детям закрасить небо (или хотя бы поставить черточки, облачка) на всем пространстве до земли.

3) Задавайте землю не одной линией, а двумя- тремя. Это не требует от ребенка пока никакого мыслительного процесса. Как вы сейчас покажите, так он и будет рисовать в дальнейшем.

У меня был случай, кода на уроке рисунка, мне пришлось подвести к окну 10 летнюю девочку и тыкая пальцем в стекло убеждать, что между небом и землей нет белой полосы. Что есть линия «соприкосновения» земли и неба , она называется «горизонт». Ну как ребенку понять, что такое горизонт, если на ее рисунках до 10 лет небо с землей не встречались никогда?

4) С целью развития чувства пространства на рисунке, можно проводить игры «далеко-близко». Ребенку нужно определить, какой на рисунке предмет находится ближе или дальше от зрителя.

Чтобы наглядно показать этот момент я ставила перед ребенком на парте два предмета и спрашивала: «Какой предмет к тебе ближе?». Тот, что ближе к ближнему краю парты. Так и на рисунке получается.

3. В 6 лет в рисунках должны появляться элементы воздушной перспективы. На переднем плане рисуем больше мелких деталей. Почему?

А посмотри на дерево под окном, или на листики на твоей парте, ты их хорошо видишь? Можешь рассмотреть все прожилки, дырочки.

А можешь ты это рассмотреть на дереве через дорогу? Нет!

Так устроен наш глаз. Потому мы ближние элементы лучше прорисовываем.

4. С 7 лет. Предметы начинают загораживать друг друга на рисунке. Это можно показать на том же опыте с предметами на парте.

5. Где-то с 8 лет на рисунках должно проявляться правило «ближе-больше, дальше — меньше». То есть, человека (дерево, дом), который ближе к нижнему краю листа мы рисуем выше ростом, чем человека, который стоит выше от нижнего края листа. Все это тоже наблюдаем в окружающем нас мире.

6. С 9 лет говорим о воздушной перспективе. То, что ближе рисуем ярче, то что дальше — бледнее. Так например, в графике передний план обводим толстым маркером, средний план- фломастером, а дальний план — гелиевой ручкой. Это отлично видно на фотографиях гор. Дальние вершины бледнее и голубее.

В этом же возрасте (или чуть раньше) появляется примитивный объем у предметов: край кружки в виде овала, у коробки и домов появляется вторая и стенка.

Обычно в этом возрасте дети сами стараются научиться передавать объем. Нужно только подсказать, как это делается.

Строим переднюю стенку, от нее линии вверх или вниз. Проводим линию дальнего ребра.

[three_col]

7. Ну а с 11 лет все по учебнику: «линия горизонта», «точки схода» и все такое.

Остались вопросы, пишите. Расскажу подробнее.

Источник

Перспектива для детей 7-9 лет

Объединенная детская школа искусств № 3 г. Братска, e-mail: sol_okci@mail.ru

Человек начал изображать природу давно. Но перспектива как наука появилась в эпоху Ренессанса, с расцветом реалистического направления в изобразительном искусстве. Написано множество книг описывающих правила и закономерности построения перспективы разных видов.

Виды перспективы: [1]

Воздушная – определяет цвет, четкость изображения в зависимости от удаленности от зрителя, но не принцип рисования предметов.

Прямая линейная перспектива – это вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта.

Обратная линейная перспектива – вид перспективы, при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности.

Панорамная перспектива – изображение, строящееся на внутренней цилиндрической поверхности.

Сферическая перспектива – при изображении предметов все линии глубины имеют точку схода в главной точке и будут оставаться строго прямыми. Также строго прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность.

Перцептивная перспектива – ближний план воспринимается в обратной перспективе, неглубокий дальний – в аксонометрической перспективе, дальний план – в прямой линейной перспективе [2].

Каждый вид перспективы использовался художниками в живописи в те или иные эпохи.

При обучении детей основам перспективы преподаватели сталкиваются с отсутствием некоторых базовых знаний необходимых для успешного обучения перспективному рисованию.

В период с семи лет у детей формируется способность устанавливать простые связи между окружающими предметами. На уроках по рисованию внимание уделяется цветовому решению для реалистичности рисунка. В одном рисунке появляется несколько отдельных предметов. Дети умеют рисовать по представлению и с натуры простые предметы и игрушки, располагать предметы на всем листе, широкой полосе, ближе и дальше. На уроках изобразительного учащиеся получают знания о средствах выразительности в различных видах искусства, таких как форма, колорит, цвет и композиция, стимулирует интерес к живописи, книжной графике, народному декоративному искусству. У детей этого возраста не всегда четкие понятия удаленности предметов, соответственно при изучении перспективы необходимо выполнить ряд упражнений на получение или закрепление понятия пространство, удаленность, высота, расположение. После выполнения начальных упражнений по перспективе, обучающиеся едва ли осознанно поймут возможности перспективного построения. Самое главное у них появится предположение, что есть некая закономерность изменения предметов в пространстве и в будущем это даст детям возможность быстрее воспринять сложные знания по черчению, геометрии и перспективному рисованию.

Первые упражнения дают понятие навигации по листу бумаги – «верх», «низ», середина листа. Дать понятие конструкции, понятие целесообразности выполнять задания по этапам выполнения задания – сначала строим низ потом верх.

Упражнение 1. Выполнить аппликацию из фактурной бумаги. Сложность упражнения зависит от навыков учащихся. Составить дом из крупных блоков и треугольника. Вырезать кирпичи из лис-та А5 – сложить лист 2 раза пополам и 1 раз поперек и разрезать. Вырезать крышу – сложить лист А5 на угол как для оригами и отрезать треугольник. Окна, двери наклеить из бумаги, окружение дорисовать маркерами, гуашью (по выбору).

Упражнение 2. Нарисовать одноэтажный дом, учитывая все этапы строительства. Сначала строим стены, потом крышу, рисуем окна и дверь. Чтобы не получилось повторения аппликации, перед рисованием читаем сказку, например, «Три поросенка».

Упражнение 3. Нарисовать многоэтажный дом, стараясь заполнить домом весь лист (рис. 1). Тема изучение архитектуры, например, Санкт-Петер-бурга – в архитектуре присутствует деление на этажи. На разных этажах разные окна, балконы и цвет и фактура стен.

Рис. 1. Многоэтажный дом

Упражнение 4. Рисование фризовой перспективы. Изучение египетских фресок и рисование по мотивам этих фресок. Особенность фресок в том, что перспектива в них присутствует слоями – нижний слой самый близкий к зрителю, следующая полоса фриза – второй план, далее – третий план и т.д. Очень похоже на комикс только расположение снизу вверх – от зрителя вдаль, наличие сюжета желательно. Рисунки детей семилетнего возраста имеют поразительное композиционное сходство с изображениями эпохи древних цивилизаций. Ребенок точно так же, как художники давно ушедших времен, передает не зрительное, а целостное восприятие пространства, основанное на осмыслении непосредственного опыта жизни.

Упражнение 5. Нарисовать гору и заполнить ее разными жителями. Весь смысл в закреплении понятия «Далеко – высоко» аналог фризовой композиции. На листе ватмана выполняется коллективная работа – гора. Для рисования горы подойдут любые техники. Далее на выбор – изучаем животных живущих на разных уровнях гор или деревья, или даже альпинистов. Эти деревья и т.д. рисуем (делаем аппликацию, пластилинографию, лепку) на отдельных листах, вырезаем и прикрепляем на гору. Если на бумагу крепить булавками, то гору можно использовать для разных упражнений. Гору вполне можно сделать из скомканных газет, обклеить папье-маше и раскрасить. Такую объемную гору заселять фигурками из пластилина, деревьями [3].

Выполнив подготовительные упражнения можно приступать к перспективному рисованию и один из аспектов перспективы это загораживание одних предметов другими.

Упражнение 6. Рисование пейзажа (рис. 2). Ознакомление с воздушной перспективой посредством рисования многослойного изображения.

Рис. 2. Пейзаж

Для рисования помимо листа акварельной бумаги потребуется лист кальки. Достаточно двух слоев изображения, но если калька очень прозрачная, то можно добавить третий слой. На листе акварельной бумаги изобразите задний план: небо, холмы, маленькие деревья. Сверху на рисунок наложите лист кальки и скрепите листы клейкой лентой или клеем. На верхнем листе изобразите крупные предметы первого плана – большие деревья, траву, животных или птиц [4].

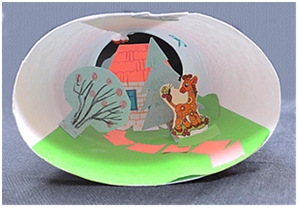

Упражнение 7. Выполнение «туннеля» из картона (рис. 3). Суть техники хорошо прослеживается из английского названия tunnel – туннель – сквозное отверстие. Возникает трёхмерная открытка. На картоне посередине по короткой стороне прочертить линию карандашом. В пределах этой линии наклеить приготовленные детали. На края по желанию наклеить облака. И свернуть картон как трубу. Заглядывая внутрь, видно как предметы находящиеся ближе к зрителю загораживают дальние предметы.

Рис. 3. Макет «туннеля». Картон

Упражнение 8. Рисование натюрморта (рис. 4). Перспективу не обязательно изучать по пейзажу. Каждый учащийся рисует на шаблоне с натуры по одному предмету простой формы вазы, игрушки простые по форме (неваляшка, матрешка). Поставить предметы служившие натурой для рисования на стол так, чтобы одни предметы загораживали другие. Основание у всех предметов на одном уровне, а высота разная. На большом листе расположить раскрашенные шаблоны как в готовом натюрморте.

Рис. 4. Натюрморт

Упражнение 9. Выполнение аппликации городского пейзажа (рис. 5). Примером могут служить – репродукции, вид из окна.

Достаточно двух планов. Нарисовать город непрерывной лентой. Вырезать контур крыш ножницами и наклеить все дома в верхней части картона. Аналогично выполнить вторую ленту домов и наклеить в нижней части листа картона, чтобы видны были крыши второго плана. В зависимости от навыков учащихся выполненную работу можно дополнить деревьями, окнами и другими деталями.

Однако законы перспективы влияют на внешний вид.

Упражнение 10. Воздушная перспектива (рис. 6). Воздух имеет плотность и цвет – светло-голубой, чем дальше объект от зрителя, тем холоднее цвет объекта. Изменения происходят в, примерно, такой последовательности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Рассмотреть фотографии голландских полей с цветами и нарисовать полосатые поля. Карандашом нарисовать 3-4 поля. Ближнее поле – раскрасить полосами красного и желтого цвета, 2 поле – желтого и зеленого цвета, 3 поле – зеленого и синего цвета, 4 поле – синего и светло-голубого цвета. Дополнить деталями коровы, трактора, домики.

Рис. 6. Воздушная перспектива

Упражнение 11. Перспективное сокращение предметов. В предварительной беседе на примерах показать, как изменяется в размере предмет по мере его удаления от зрителя. Обнаруживается, что игрушка в руке может выглядеть размером с дом. Так и работает перспектива – далекое кажется мелким – все это дает нам возможность ориентироваться в пространстве. Нарисовать фон 2-3 плана (сопки) раскрасить небо и землю. Время года может быть любое. Вырезать деревья разного размера и наклеить на сопки крупные ближе, а чем меньше, тем дальше. Аналогичное упражнение выполняется и с другими объектами, например, с барашками.

Перспективное изменение фактуры предметов. Главная цель упражнений научить видеть, что предмет меняется в размере пропорционально – и общий размер и размер фактуры.

Упражнение 12. Поле с цветами. Рассмотреть репродукции картин художников. Нарисовать цветы в поле с учетом уменьшения к горизонту. При выборе техники рисования пальцами – дальние цветы и листья рисуем мизинчиком, средней дальности указательным пальцем, а ближние цветы рисуем большим пальцем.

Упражнение 13. Корабль в море (рис. 7).

Рис. 7. Корабль в море

Рассмотреть волны на картине. На листе нарисовать карандашом линию горизонта. Свободными мазками нарисовать небо. Для моря подготовить краски – синюю, голубую, фиолетовую, зеленую. Ближнюю к нам часть моря пишем широкими мазками, повторяя форму волн. Дальнюю часть моря пишем мазками более короткими и узкими. Когда рисунок подсохнет, дописываем гуашью любые объекты – корабль, дельфинов, остров.

Упражнение 14. Пейзаж с елками. Наметить карандашом 2 плана (горки). Раскрасить горки гуашью. Например, рисуем зиму. На первой горке нарисовать большие елки, на второй поменьше. Рисовать ветки кистями разного размера – толстой кистью рисуем ближние елки, средней и мелкой – вторые елки.

Творчество находится в постоянном разви-тии и подход к изучению академических дис-циплин постоянно совершенствуется. Но самый действенный способ обучения детей это игра. Поэтому к данным упражнениям следует подходить, как к сценарию игры, которую дописывает каждый преподаватель исходя из своих предпочтений.

Источник