Как рассказать ребенку о перспективе?

Этот вопрос задают мне мамы в переписке. И вот сейчас он возник в рамках нашего с вами общения.

Я расскажу свой взгляд на эту тему: когда и как стоит преподносить такое сложное понятие ребенку.

В рисовании применяется два вида перспективы:

[two_col]Линейная. Знание законов помогает построить объемные предметы.[/two_col][two_col_last]Воздушная. Знание законов позволяет передавать глубину и пространство в рисунке.[/two_col_last]

[two_col]

Вся загвоздка заключается в том, что это очень сложные понятия. По уровню сложности находятся они на одной полке с геометрией и черчением.

Мозг способен воспринимать эту информацию где-то начиная с 11 лет. Я имею в виду законы перспективы в чистом виде, как это понимаем это мы, взрослые, и как это преподносится в вузах.

Несостоятельность идеи изучать перспективу до 11 лет проверила на себе наша художественная школа.

Руководствуясь правилом «чем раньше- тем лучше», набрали 3 группы 7 летних детей. 3 года они занимались ИЗО со стороны творчества т.е. все технические моменты им были уже знакомы. На четвертый год они перешли на основную программу художки, где изучается живопись с натуры, рисунок и перспектива в том числе. К этому моменту некоторым даже не исполнилось 10 лет.

На ту же программу набрали группу 12 летних детей с нуля.

И что же получилось, 11- 12-летние дети без какой-либо подготовки в разы лучше справлялись с заданиями по рисунку, чем те, что проучились 3 года в художке.

Я сама была классным руководителем и преподавателем рисунка одной из младших групп. Дети просто не понимали чего от них хотят. Какие там «точки схода», «перспективы», «линия уровня глаз» и так далее. Все это просто «белый шум» для них.

Но все это совсем не значит, что эту тему мы забываем и откладываем до 11 лет. Нет, с бухты барахты тоже не получится. К этому возрасту голова ребенка должна быть подготовлена. Должны быть сформированы основные представления об окружающем мире.

Так вот, о этапах подготовки я и хочу рассказать вам.

1. До 5 лет вообще не вижу смысла даже держать в голове у себя эту мысль, не то чтобы вкладывать ее в детей. Задача до 5 лет — это научиться рисовать предметы на основе простых геом. фигур (плоские), освоить технические моменты работы с кисточкой, красками, фломастерами. Чаще всего и лучше всего рисовать в этом возрасте «портрет одного героя» , т.е. один большой предмет на листе.

2. С 5 лет на работах должно появляться некое пространство — «ближе-дальше». Какие-то предметы стоят выше от края листа, какие-то ниже. Чаще всего это проявляется в пейзажах.

Самая грубая ошибка садовского рисования заключается в том, что детей приучают к мысли, что земля -это полоска у нижнего края листа, а небо это полоска у верхнего края листа. Все предметы стоят вряд на одной линии. Этот стереотип приходится просто «выбивать» на занятиях в художке.

[two_col]

В этом возрасте закладывается понятие «линия горизонта». Хоть мы и не говорим о ней напрямую, но подразумеваем.

На вас, воспитатели, ложится основная миссия.

1) На прогулке, покажите детям, что небо такое большое, что касается земли (в городе домов и деревьев). А если дома очень большие , то небо видно даже между домов.

2) Когда рисуете пейзаж, предлагайте детям закрасить небо (или хотя бы поставить черточки, облачка) на всем пространстве до земли.

3) Задавайте землю не одной линией, а двумя- тремя. Это не требует от ребенка пока никакого мыслительного процесса. Как вы сейчас покажите, так он и будет рисовать в дальнейшем.

У меня был случай, кода на уроке рисунка, мне пришлось подвести к окну 10 летнюю девочку и тыкая пальцем в стекло убеждать, что между небом и землей нет белой полосы. Что есть линия «соприкосновения» земли и неба , она называется «горизонт». Ну как ребенку понять, что такое горизонт, если на ее рисунках до 10 лет небо с землей не встречались никогда?

4) С целью развития чувства пространства на рисунке, можно проводить игры «далеко-близко». Ребенку нужно определить, какой на рисунке предмет находится ближе или дальше от зрителя.

Чтобы наглядно показать этот момент я ставила перед ребенком на парте два предмета и спрашивала: «Какой предмет к тебе ближе?». Тот, что ближе к ближнему краю парты. Так и на рисунке получается.

3. В 6 лет в рисунках должны появляться элементы воздушной перспективы. На переднем плане рисуем больше мелких деталей. Почему?

А посмотри на дерево под окном, или на листики на твоей парте, ты их хорошо видишь? Можешь рассмотреть все прожилки, дырочки.

А можешь ты это рассмотреть на дереве через дорогу? Нет!

Так устроен наш глаз. Потому мы ближние элементы лучше прорисовываем.

4. С 7 лет. Предметы начинают загораживать друг друга на рисунке. Это можно показать на том же опыте с предметами на парте.

5. Где-то с 8 лет на рисунках должно проявляться правило «ближе-больше, дальше — меньше». То есть, человека (дерево, дом), который ближе к нижнему краю листа мы рисуем выше ростом, чем человека, который стоит выше от нижнего края листа. Все это тоже наблюдаем в окружающем нас мире.

6. С 9 лет говорим о воздушной перспективе. То, что ближе рисуем ярче, то что дальше — бледнее. Так например, в графике передний план обводим толстым маркером, средний план- фломастером, а дальний план — гелиевой ручкой. Это отлично видно на фотографиях гор. Дальние вершины бледнее и голубее.

В этом же возрасте (или чуть раньше) появляется примитивный объем у предметов: край кружки в виде овала, у коробки и домов появляется вторая и стенка.

Обычно в этом возрасте дети сами стараются научиться передавать объем. Нужно только подсказать, как это делается.

Строим переднюю стенку, от нее линии вверх или вниз. Проводим линию дальнего ребра.

[three_col]

7. Ну а с 11 лет все по учебнику: «линия горизонта», «точки схода» и все такое.

Остались вопросы, пишите. Расскажу подробнее.

Источник

Методическая разработка «Алгоритм изображения природы (пейзажей) в рисунке с перспективой»

Ирина Блинова

Методическая разработка «Алгоритм изображения природы (пейзажей) в рисунке с перспективой»

Блинова Ирина Васильевна, воспитатель высшей категории ГБДОУ детский сад № 1 компенсирующего вида Калининского района Санкт – Петербурга.

Методическая разработка «Алгоритм изображения природы (пейзажей) в рисунке с перспективой для детей дошкольников подготовительного возраста (6-7 лет) ».

1. Актуальность:

Психологические и возрастные особенности детей 6-7 лет в изобразительной деятельности проявляются более схематичными деталями в рисунке, реалистичными предметами, объединенными в сюжет и расположенными на листе друг над другом (фаза перспективы в рисунке – суперпозиция). У детей этого возраста только начинает сформировываться понимание истинной перспективы в рисунке, когда отдаленные предметы изображаются меньшего размера, чем расположенные ближе.

Наш детский сад компенсирующего вида и наши воспитанники – дети с тяжелыми нарушениями речи, для которых выполнение рисунков природы с перспективой, является сложным процессом. Для того чтобы процесс рисования таких рисунков был понятен детям и приносил им радость и удовольствие, педагогу необходимо обучать детей необходимым приёмам и навыкам. Дети часто не видят деталей, которые являются смысловым стержнем рисунка и испытывают затруднения при создании образа. В помощь детям при создании картин природы, я применяю своё наглядное пособие, которое является не образцом для срисовки, а ориентиром в последовательности рисования.

Алгоритм изображения природы в рисунке с перспективой.

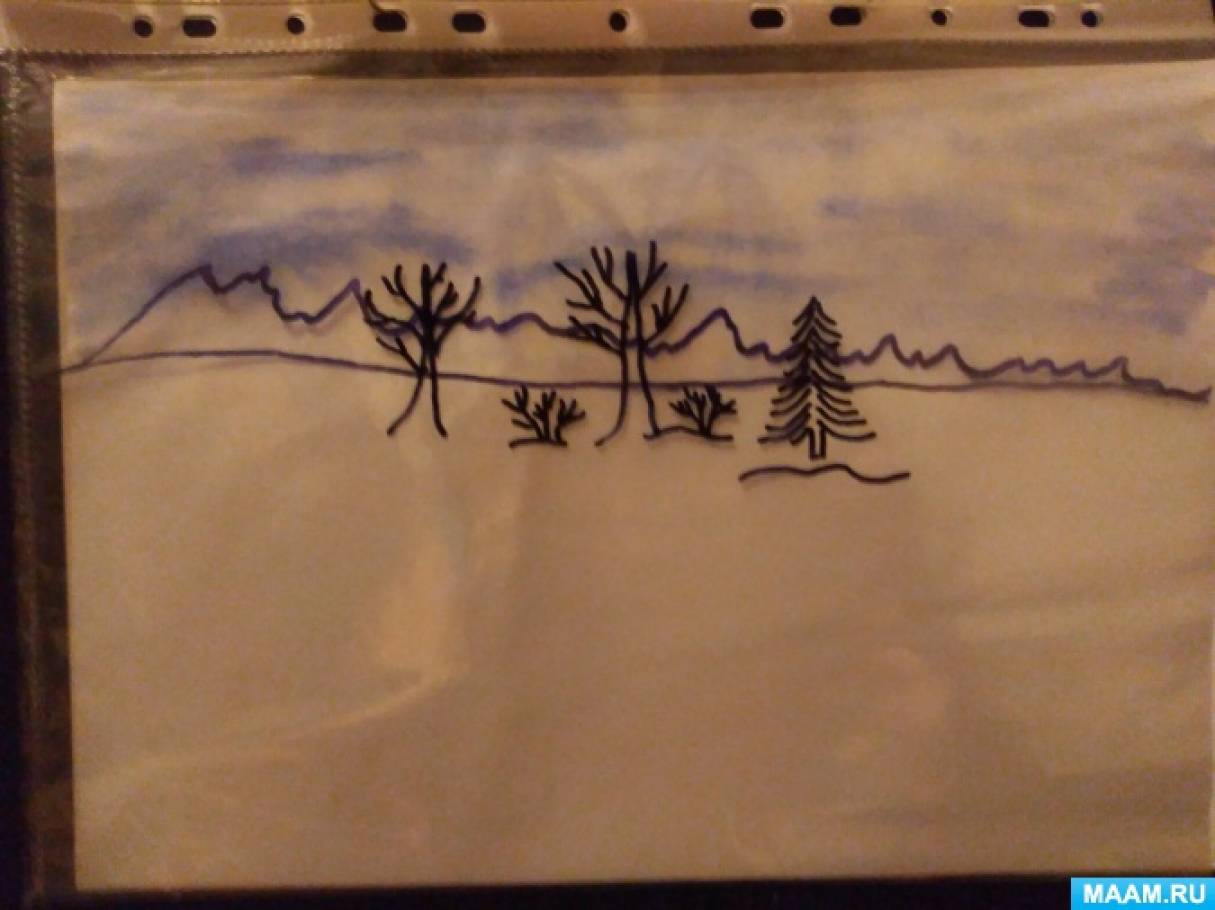

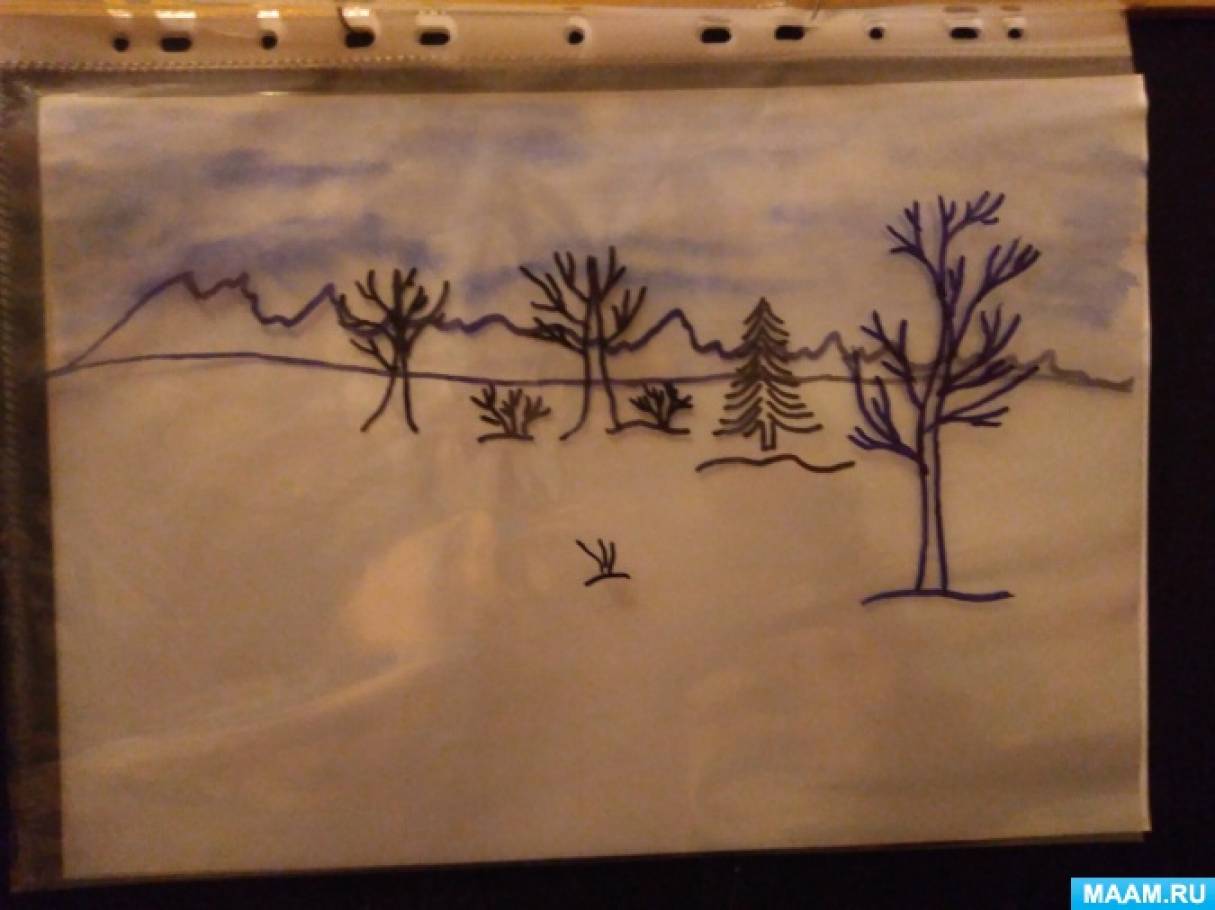

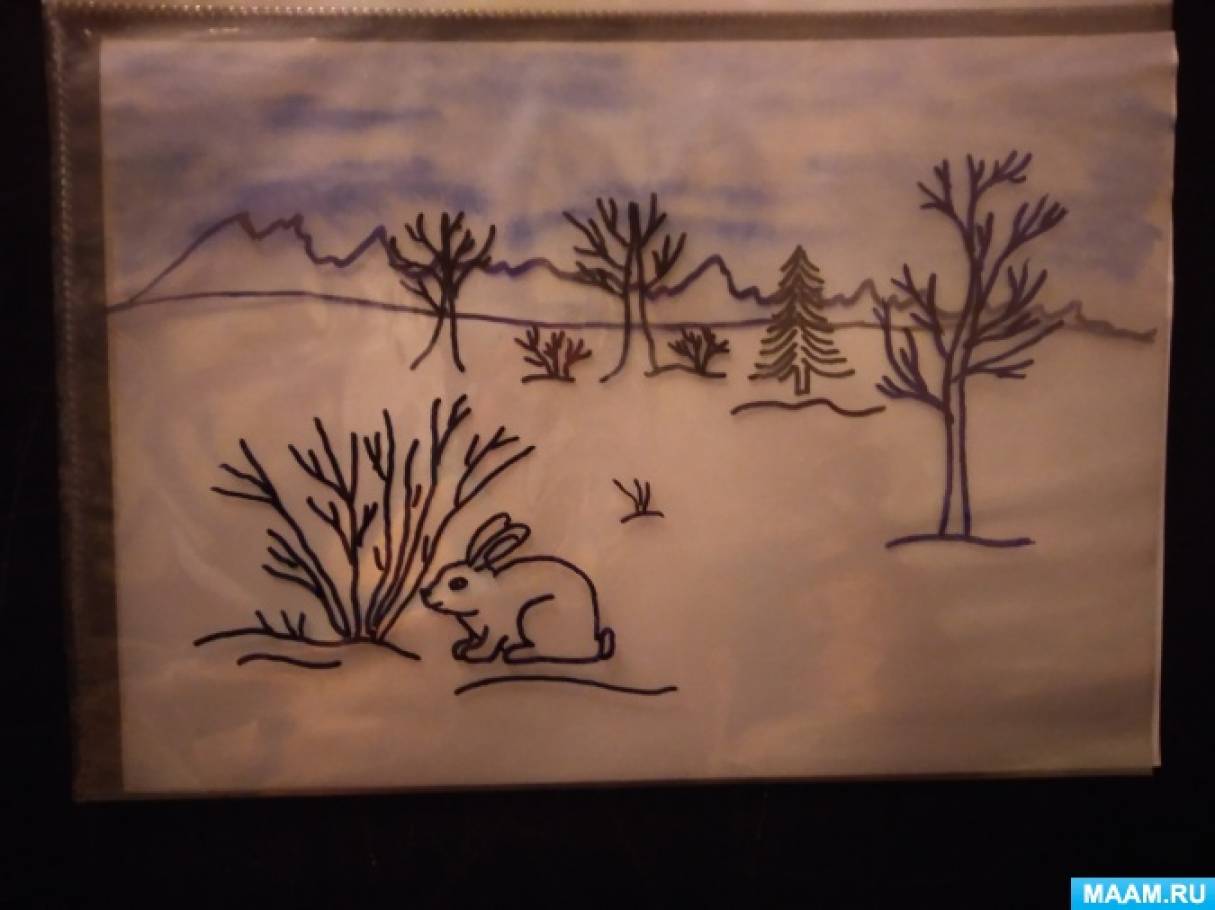

Алгоритм представляет собой планшет из прозрачных файлов, на которых последовательно нарисованы черным маркером природные объекты (детали пейзажа). Файлы скрепляются вместе за перфорацию (у меня, скрепками в двух местах). В последний файл (нижний) вставлен лист А-4 (горизонтальное положение) с прорисованным горизонтом и раскрашенным акварелью небосводом, поверхность земли остаётся не раскрашенной. На последующих файлах, изображены 1-2 детали пейзажа, с постепенным увеличением в размерах.

Основной идеей, этого алгоритма, является наглядность изображения объектов природы в перспективе, от самых удаленных объектов и увеличивающихся к первому плану рисунка. Когда дети прорисовывают один этап, перекидывается очередной файл, и на рисунке появляется очередная деталь пейзажа с увеличением, которая вливается в общий сюжет рисунка.

2. Цель:

Знакомить детей с понятием «горизонт» и упражнять их в его прорисовке;

Знакомить детей с алгоритмом изображения природы в рисунке с перспективой и упражнять их в его прорисовке.

Вызывать у детей желание выполнять алгоритм рисования природы в самостоятельной изобразительной деятельности.

3. Задачи:

Расширять и углублять представления детей об окружающем природном мире и о взаимосвязях природных объектов, характерные особенности природных объектов.

Обогащать лексический словарь детей понятиями «горизонт», «перспектива», названиями природных объектов и явлений, их характерными особенностями.

Социально – коммуникативное развитие:

Повышать положительную самооценку детей, прививать им чувство ответственности, сопереживания. Воспитывать у детей бережное отношение к природе.

Художественно – эстетическое развитие:

Формировать позитивное настроение детей в изобразительной деятельности, учить их созерцать и видеть красоту природы в любых её проявлениях.

Развивать у детей композиционные навыки, цветовосприятие, пропорциональные соотношения предметов. Совершенствовать у детей навыки работы с кистью и красками (акварель, гуашь, карандашом, упражнять их проводить легкие контурные линии.

Развивать мелкую моторику руки, координацию движений при выполнении контурных линий, штрихов простым карандашом, при проведении кистью линий разной толщины и конфигурации.

4. Методы, используемые в образовательной работе с детьми:

— словесные (объяснение, описание);

-наглядные (наблюдения в природе, рассматривание иллюстраций);

-практические (синхронное рисование, репродуктивное рисование (повтор, «пассивное» рисование рукой ребенка);

-игровые (пальчиковые, подвижные).

5. Материалы:

— Алгоритм изображения природы в рисунке с перспективой;

— Краски (акварель, гуашь);

— Кисти: тонкая, толстая;

— Лист для акварели (формат А-4 для первых работ, формат А-3 с приобретением навыков);

-Тканевые и бумажные салфетки.

6. Предварительная работа:

— Рассматривание иллюстраций пейзажей, изображений диких животных в природе;

— Чтение стихов и рассказов о природе Е. Чарушина, Н. Сладкова, В. Бианки.

— Наблюдение за растениями, небом на участке детского сада.

7. Методика проведения изо – деятельности по алгоритму «Заяц в осеннем лесу»:

• Рассматриваем вместе с детьми закрепленный на мольберте алгоритм. Показывайте на рисунке алгоритма и объясняйте детям:

Где проходит линия горизонта, что такое горизонт;

Как выглядят удаленные объекты, почему они меньше, чем те которые ближе;

Какие предметы мы видим на рисунке, какие предметы хотели бы нарисовать дети.

• Приглашаете детей за подготовленные столы. Откидываете все файлы наверх, оставляя самый последний с прорисованной линией горизонта. Напоминаете детям, что простым карандашом проводим тонкий контур. Прорисовываете линию горизонта.

Акварельными красками рисуете фон неба и земли в технике «по мокрому фону», такой фон выглядит легче. Выбираем «осенние краски». Пока высыхает фон, можно провести подвижную игру (координация речи с движением) по лексической теме.

• Последовательно перекидываете остальные файлы и прорисовываете с детьми только контур предметов природы с объяснениями по величине, напомните им, какие объекты природы они хотели нарисовать самостоятельно.

• Для прорисовки зайца можно применять обводки, если дети со слабыми навыками.

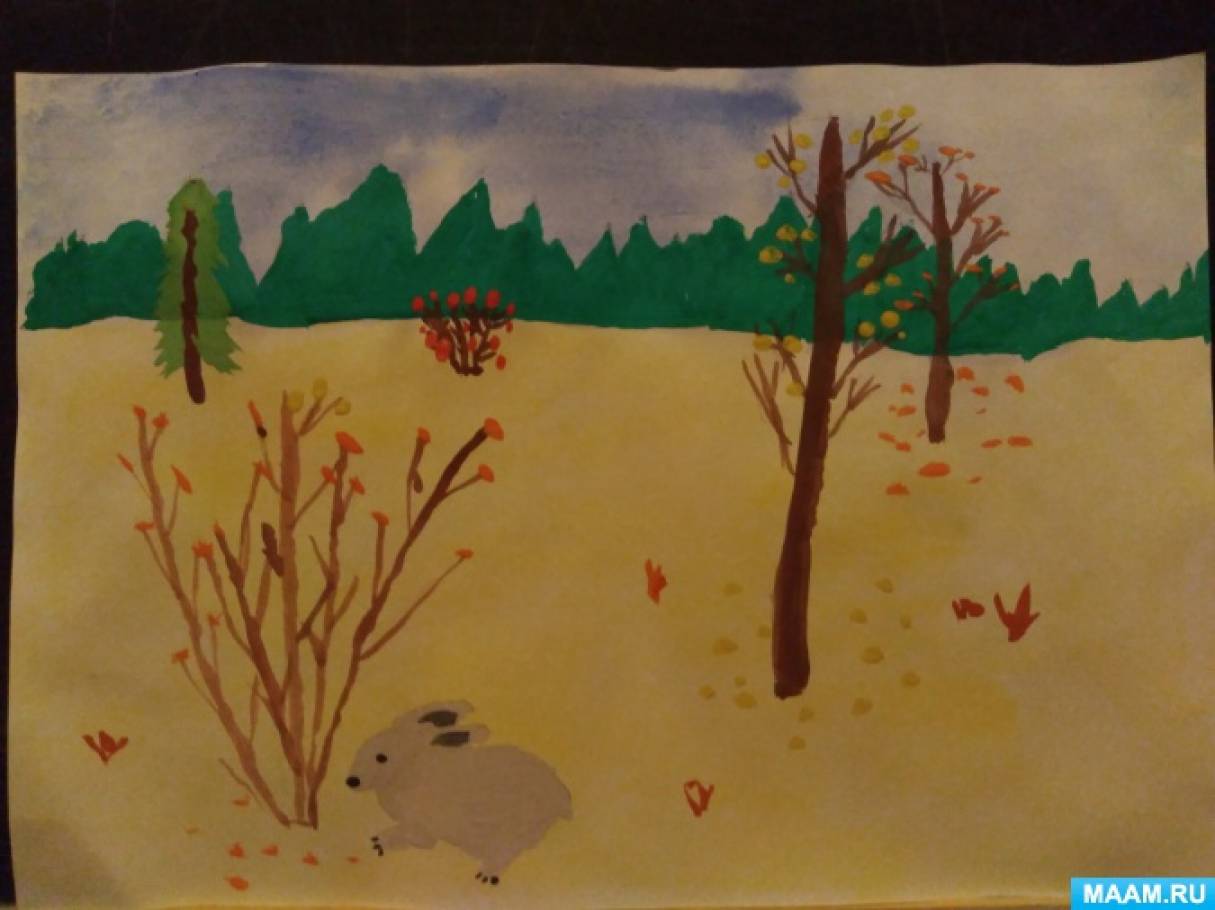

• Теперь самое интересное! Раскрашиваем рисунок гуашью. Побуждайте детей дополнять рисунок «осенними» деталями.

Рисунок выполнен ребенком по алгоритму.

Почему у меня не закрашена поверхность земли?

Потому, что на разное время года будет свой фон.

Почему у меня толстые линии на рисунке?

Потому, что тонкие линии маркера плохо видны подгруппе детей. Этот момент оговаривается с детьми перед занятием, у них на рисунке — только тонкие и легкие линии контура.

Не затянется ли занятие?

Если дети с не сформированными навыками рисования, то можно провести занятие только по первому листу с проведением линии горизонта и раскрашиванием фона акварелью. Остальное, провести на следующем занятии.

Если дети работали по этому алгоритму не первый раз и их навыки рисования на достаточном уровне, то работа идёт быстро и активно.

Какие преимущества у алгоритма?

• Дети могут рисовать на любом формате: А-5, А-4, А-3

• Можно останавливать процесс рисования с детьми на любом этапе, а продолжение рисования на следующем занятии будет проходить легче, так как все этапы зафиксированы на файлах, можно просто пролистнуть все, что нарисовали на прошлом занятии и напомнить детям, о том, что сделали.

• В алгоритм можно добавлять файлы с деталями, а можно убрать файл и упростить рисунок. Можно менять первый файл с персонажем на другой файл с другим персонажем. Для рисования животных можно использовать обводки, трафареты.

• Планшет с алгоритмом можно выставлять для самостоятельной деятельности детей и использовать в индивидуальной работе с детьми.

• Изготавливается легко, надо иметь перманентный (несмываемый) маркер и файлы. Прочный, удобный. Подборка алгоритмов хранится в твердой папке на кольцах. Такой алгоритм можно изготовить, используя удачные рисунки в раскрасках.

Методическая разработка «Безопасность ребенка» Ожева Надежда Николаевна. Декабрь (Безопасность ребенка) «БЕЗОПАСНОСТЬ» 1. Подготовительный этап (1 неделя) Определение проблемы,.

Методическая разработка «Главное — вместе» «Только вместе с родителями, общими усилиями, педагоги могут дать детям большое человеческое счастье». В. А. Сухомлинский Семья и детский.

Методическая разработка «Конструирование из бумаги» Подготовила: воспитатель МАДОУ № 21 Володина Светлана Александровна Детское конструирование – это вид художественно-продуктивной деятельности,.

Методическая разработка «Ветлуга деревянная» Методическая разработка Выполнила: Половинкина С. Н. МДОУ Детский сад №2 «Солнышко» Тема: Ветлуга деревянная Тип методической разработки:.

Методическая разработка «Овладение синтаксисом» Очевидно, что только человеческое общество делает ребенка говорящим, ни одно животное не заговорит — в каких бы условиях его ни воспитывали.

Проект «Поэтический образ природы в детском рисунке» Вид проекта: творческий Участники проекта: • воспитанники старшей группы №4; • воспитатель Карасени М. Н. ; • родители воспитанников. Длительность.

Методическая разработка «Занятие по изодеятельности» Интегрированные области: художественно-эстетическое развитие, речевое развитие. Цель: Продолжать формировать представление детей о разнообразии.

Источник