Кандинский акварель незнакомому голосу

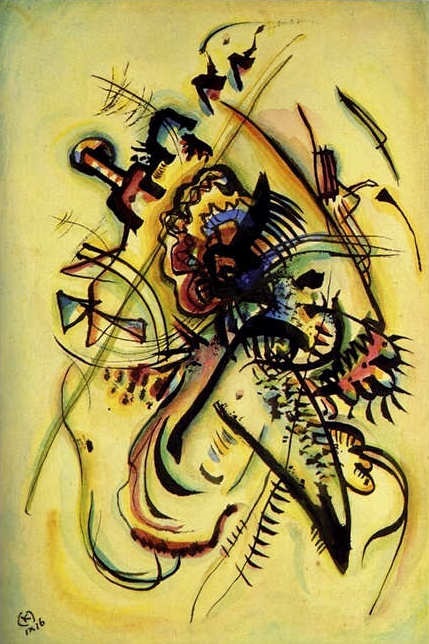

Кандинский. Незнакомому голосу.

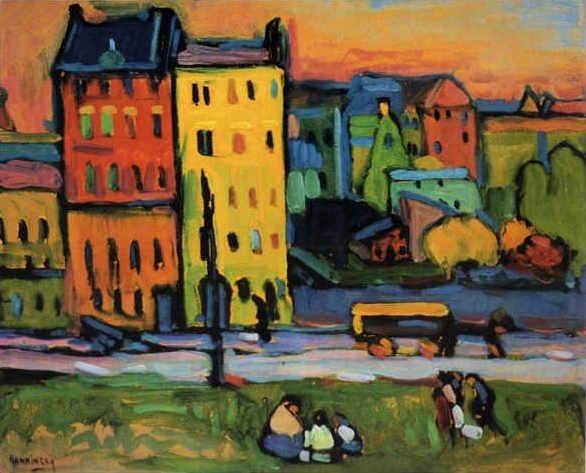

Портрет Нины Николаевны Кандинской, жены художника.

Выражать свою синестезию – это хороший способ воспеть супериндивидуализм.

Странность как индивидуализм.

Я очень практикую вживание при попытках открыть художественный смысл конкретного произведения искусства. И это основано на вере, что я могу вжиться в кого угодно. Ну почти в кого угодно. То есть, если вдуматься, я постулирую одинаковость людей. (Что ужасно, между прочим.)

Они-то, да, одинаковы. Но… Ведь и различаются…

Например, бывают синестеты. Те, для которых, например, музыка окрашена. Причём у каждого – по-разному. И нюансов синестезии тьма. Окрашены могут быть движения собственного тела. Самая распространённая, пишут, цветовая окраска дней недели. Четыре с чем-то процента всех людей. И речь не о фармакологическом влиянии (жена мне жаловалась, что ей от какого-то укола оранжевые ужасы видятся). Речь об индивидуальной врождённой особенности, про которую до поры до времени не знают, как про особенность, думают, что у всех так. Или никогда в жизни не узнают, что она у них есть. И это не ассоциация. Ассоциации часто бывают общественно обусловленными. А это – принципиально нет.

И мне подумалось, что выражать свою синестезию – это хороший способ воспеть супериндивидуализм… Тем более, что это – «системное и непроизвольное переживание” ( http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/206765-synaesthesia ). Причём оба качества хороши тем, что со стороны напоминают проявление подсознательного. (А я с некоторых пор считаю след подсознательного главным в определении, художественно или нет произведение.)

Я когда-то (см. тут ) занялся было Кандинским. Но смог понять только самую первую его абстрактную картину. Это понимание отвергало существование всех остальных в качестве честных, ибо, представлялось, что будет неизбежное самоповторение.

Наверно, я всё-таки не понимаю чего-то. Или, наоборот, всё я понял, а Кандинский, — после первого абстрактного произведения и манифеста… скурвился.

Shtrikhi_k_portretu_5_razoblachajuschikh_i_oprovergajuschikh_istorij_o_Vasilii_Kandinskom ) , подтверждает второй вариант, но без осуждающего тона, если эту синестезию вывести вон из явлений сознания.

Вот он в 1916 году влюбился в голос (будущей жены) по телефону, и написал соответствующий “Портрет”.

Кандинский. Незнакомому голосу. 1916. Акварель, тушь, бумага.

Читаем, что у него написано про жёлтый цвет в манифесте:

«…первое движение желтого цвета — устремление к человеку; оно может быть поднято до степени назойливости (при усилении интенсивности желтого цвета); а также и второе движение, — перепрыгивание через границы, рассеивание силы в окружающее, — подобны свойствам каждой физической силы, которая бессознательно для себя бросается на предмет и бесцельно растекается во все стороны. С другой стороны, желтый цвет, если его рассматривать непосредственно (в какой-нибудь геометрической форме), беспокоит человека, колет, будоражит его и обнаруживает характер заключающегося в цвете насилия, которое, в конце концов, действует нахально и назойливо на душу. Это свойство желтого цвета, его большая склонность к более светлым тонам, может быть доведено до невыносимой для глаза и души силы и высоты. Звучание при этом повышении похоже на все громче становящийся звук высокой трубы или доведенный до верхних нот тон фанфары” ( http://artforart.narod.ru/names/kandinski.html ).

Ну влюбился человек, скажете. Сильное переживание. Потерял покой. И если человек – синестет… Да ещё и признался, какой цвет обретает то, что на него сильно действует…

Или это – слова вне произведения. И веры им – мало. А логика говорит, что и сама влюблённость для 50-тилетнего человека – это не ахти какой позитив безоговорочный. Вон, словоприменение какое: «насилия”, “нахально и назойливо”, “невыносимой” .

Что и подтверждается на следующий год, когда он на ней женился?

Кандинский. Портрет Нины Николаевны Кандинской, жены художника. 1917. Масло, холст.

Что говорит его синестезия?

«Склонность синего к углублению настолько велика, что она делается интенсивной именно в более темных тонах и внутренне проявляется характернее. Чем темнее синий цвет, тем более он зовет человека в бесконечное, пробуждает в нем тоску по непорочному и, в конце концов, — сверхчувственному” (Там же).

К тому самому иномирию, идеалу ницшеанства. Потому такому идеалу, что уж больно плох Этот мир. (Особенно в 1917 году, может, хоть он и получал профессорское жалованье у советской власти, что было тем ужасней, ибо он был антикоммунист; так что даже счастливый брак не осиливал.)

Тогда для портрета жены (а может, ещё и из-за нужды?) можно взять уже зарисованный холст… Выражать-то хочется – нудное Плохое…

А смотрите, как старается Кандинского обелить один:

«Первоначально он написал сюжетную композицию, в которой был изображен город, церкви с куполами на высокой горе, водная гладь залива и корабли, многоэтажный дом и абстрактные полусферы, а также две фигуры, стоящие рядом, – мужчина в шляпе и женщина в платье с пелериной. Известно, что подготовительный рисунок этой композиции хранится в архиве художника в Центре Ж. Помпиду в Париже. Повернув холст на 180°, Кандинский написал на нем портрет жены, сквозь красочный слой которого проглядывает нижележащая живописная композиция. Вследствие этого и создается живое ощущение ее цветовой многослойности и вибрирующей поверхности фона” ( http://www.russiskusstvo.ru/journal/2-2005/a371/ ).

Дескать как можно хоть слово плохое сказать, если речь о знаменитости.

А он давно рисовал жутковатые городские пейзажи, давно, наверно, сочтя Эту жизнь безнадёжно скучной.

Кандинский. 1908 — 1909.

Вот и пейзаж, на котором он нарисовал свою жену, был жутковатым, с нудно большим количеством окон.

С чёрной водой залива. – Это, не исключено, и был холст из подобной серии ужастиков ещё фигуративной, доабстрактной живописи. На нём ему неудобно было рисовать абстракцию, вот он и снизошёл до подобия натуре.

Я позволил себе много предположений. Но они хотя бы внутренне логичны все.

А живописное достоинство? – Синестезия из-за системности очень ценна для имитации той художественности, которая понимается как происшедшая от подсознательного. Синестетические вещи вполне были годны для идеологической борьбы с СССР с его приверженностью к натурной живописи и с его коллективистской, мол, идеологической направленностью. Жене основоположника абстракционизма нетрудно было предвидеть, что произведения Кандинского скоро станут дорожать. Само ЦРУ (см. тут ) взвинтило цены на произведения абстрактного искусства. И – покатилось. Там вообще большие мастера работать фейками. Особенно теперь, когда СМИ превратились, как в бывшем СССР, в верных псов на охоте. Теперь, когда возродилась холодная война и идеологическое противостояние России и Запада.

Источник

Кандинский акварель незнакомому голосу

Пушкинский музей запись закреплена

История создания рисунка «Композиция Ж (Голосу)» тесно связана с биографией Василия Кандинского. Акварель была написана в мае 1916 года в Москве под впечатлением от случайного телефонного разговора с незнакомкой, о чем говорит другое название этой работы – «Незнакомому голосу».

Незнакомкой оказалась Нина Андреевская, ставшая через год женой Кандинского. Их первая встреча состоялась в Музее изящных искусств имени Александра III (так Пушкинский музей назывался изначально) в сентябре 1916 года. Задача выразить с помощью средств абстракции звуки женского голоса и собственное душевное состояние отвечала творческим устремлениям Кандинского в это время. Рисунок имеет прямую аналогию – акварель «Одному голосу» из собрания Центра Помпиду в Париже.

В системе Кандинского колорит построен на едва уловимых цветовых градациях – эмоциональных оттенках, выражающих внутренний голос души художника. По словам мастера, это и составляло подлинную сущность искусства.

Василий Кандинский. Композиция Ж (Голосу). Май 1916

Выставка «От Дюрера до Матисса» открыта для посетителей в Главном здании до 1 ноября. Вход по билету на постоянную экспозицию Главного здания: https://tickets.pushkinmuseum.art/ru/#id=1&sid=61

Генеральный спонсор ГМИИ им. А.С. Пушкина — Банк ВТБ.

Источник

Василий Кандинский «Незнакомому голосу»

Случайность или судьба?

Василий Кандинский развёлся с женой ради драматических отношений со своей ученицей Габриэль Мюнтер. Любовные отношения с Габриэль длились 12 лет.

Но на ней он так и не женился.

Случайный телефонный звонок сыграл решающую роль в жизни Василия Кандинского.

—Слушаю. Да. Я Василий Кандинский. Откуда вы узнали мой номер телефона?

Звонила семнадцатилетняя девушка Нину Андреевскую. Её попросили сделать ни к чему не обязывающий звонок знаменитому художнику. Надо было сообщить Кандинскому о предстоящей выставке.

Нина с волнением в голосе передала сообщение и хотела уже повесить трубку телефона.

Вместо «до свидания» Кандинский сказал тихим голосом:

—Я хочу непременно познакомиться с вами лично.

Нина не могла назначить свидание на ближайшее время, т.к уезжала из Москвы отдыхать. И пообещала позвонить, как только вернётся.

Кандинский после разговора не мог успокоиться. И сразу написал картину «Незнакомому голосу» Художник был влюблён в девушку, которую никогда не видел.

Первое свидание Василия и Нины произошло в музее( ныне им.Пушкина ГМИИ).

Отношения развивались быстро.

Несмотря на революционные настроения в стране и большую разницу в возрасте (Василию было 50, Нине 18) они стали мужем и женой в феврале 1917 года.

Они не расставались на протяжении 28 лет. Всегда вместе, всегда рядом, пока их не разлучила смерть художника в 1944году.

Вам нравится творчество Василия Кандинского? Услышали голос Нины с картины «Незнакомому голосу»?

Источник

Василий Кандинский. 150 лет со дня рождения

В 2016 году мировое художественное сообщество отмечало 150 лет со дня рождения основоположника и теоретика абстрактного искусства Василия Кандинского (1866-1944). На его родине юбилею были посвящены ряд выставок в крупнейших российских музеях и международные конференции в ведущих вузах Москвы.

Юбилей открылся необычным проектом «Василий Кандинский. Контрапункт: “Композиция VI” — “Композиция VII”», подготовленным Государственной Третьяковской галереей совместно с Государственным Эрмитажем и Музеем современного искусства «Гараж». Впервые после легендарной персональной ретроспективы художника в Москве и Ленинграде в 1989 году в едином экспозиционном пространстве были представлены два знаменитых шедевра — абстрактные экспрессии 1913 года. Экспериментальный формат экспозиции позволил осуществить своеобразный диалог между этими картинами, созданными в течение одного года. Они последовательно демонстрировали эволюцию творческого пути мастера, воплотив в разной тональности и разнообразии художественных форм тот эмоциональный накал и драматизм, который сложился в Европе накануне Первой мировой войны. В рамках этой выставки в «Гараже» состоялся международный семинар «Кто боится Кандинского? Представляя Василия Кандинского в XXI веке», на котором были рассмотрены вопросы переосмысления наследия Кандинского и классического русского авангарда в контексте современной музейной и кураторской практики. Авторы первых ретроспективных выставок художника и кураторы последних проектов рассказали о своих прочтениях произведений Кандинского, о замыслах и идеях выставочных программ.

Осенью этого же года открылась большая юбилейная выставка художника в Государственном Русском музее (ГРМ), представлявшая его творческую деятельность в России. В нее вошли произведения мастера из собраний столичных и региональных музеев и частных коллекций, при этом особое внимание уделено национальным истокам и корням его творчества. Принципиально расширило содержание проекта включение в состав экспозиции работ единомышленников и соратников художника, участников многочисленных объединений.

В ноябре 2016-го в Институте истории искусств при Российской академии художеств прошли XXVII Алпатовские чтения, посвященные творческому, научному и педагогическому наследию художника, а в декабре в МГУ, Российском государственном гуманитарном университете и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ им. А.С. Пушкина) состоялась международная конференция «Василий Кандинский: синтез искусств, синтез культур». В докладах затрагивались и освещались проблемы межкультурного диалога, взаимосвязи науки и искусства, анализ универсального языка форм в живописи, музыке и поэзии.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина в декабре 2016 года открылась юбилейная выставка «“Багатели” Василия Кандинского. Живопись на стекле, акварели и рисунки. 1915-1920», посвященная московскому периоду его творчества. Среди участников проекта — ГРМ (четыре работы на стекле: «Амазонка с голубыми львами», «Амазонка в горах» (обе — 1918) и другие), Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых и Яранский краеведческий музей («Беспредметная композиция», «Эскиз композиции “Красное с черным”», «Акварель», «Рисунок» (все — 1915) и другие), Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» и Музей Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова (фарфор с росписью по эскизам В. Кандинского, 1920-е), а также Национальный музей искусств Азербайджана («Дама с цветком», «Всадник», обе — 1917). Всего в состав экспозиции было включено более 70 произведений Кандинского. Впервые на выставке в таком объеме демонстрировались его работы, выполненные в уникальной технике живописи на стекле, а также графические произведения 1915-1920 годов. Именно в эти годы Кандинский возвращается к предметной тематике.

Впервые показаны российскому зрителю семь произведений супруги Кандинского Нины Николаевны (шесть из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина и одна из Азербайджанского Национального музея искусств).

Перед отъездом в Германию в декабре 1921 года Кандинский вынужден был оставить все работы московского периода на временное хранение во II Музее новой западной живописи. После принятия художником немецкого гражданства в 1928-м его произведения национализировали и распределили между советскими музеями.

Жизненный путь Кандинского был долгим и драматичным. Он дважды стал эмигрантом: сначала как российский, затем как немецкий гражданин. Его произведения в период нацизма отнесли к «дегенеративному искусству», и немецкие музеи избавлялись от них, в то время как в российских музеях вследствие идеологической политики долгое время они хранились в фондах и не показывались зрителю.

Творчество Кандинского сформировалось на основе национальных традиций двух культур — русской и немецкой. Два города — Москва и Мюнхен — одинаково значимы для него. В Москве он родился и получил университетское образование. Находясь за границей, он почти ежегодно возвращался в свой родной город, черпал силы и вдохновение в его красоте и самобытности. Мюнхен, центр европейского художественного образования, принес ему первый успех и признание как организатора «Нового художественного общества Мюнхена» и «Синего всадника». Первая мировая война нарушила творческие планы Кандинского — как русский он должен был покинуть Германию. Два месяца художник провел в Швейцарии и только в сентябре 1914 года смог вернуться в Россию. В Германии Кандинский оставил около 250 картин и 600 графических работ.

С декабря 1914 года по декабрь 1921 года Кандинский жил в Москве. Это семь счастливых и трагических лет его жизни. В начале 1916 года состоялись его персональная выставка в Швеции и последняя встреча с Габриэлой Мюнтер. Это годы обретения новой семьи с Ниной Андреевской и потеря сына Всеволода (1917-1920), финансовые трудности и многое другое.

В сентябре 1916 года в Музее изящных искусств имени Александра III (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина) Кандинский впервые встретился со своей будущей женой Ниной Андреевской, дочерью капитана русской армии, погибшего под Порт-Артуром. Ранее, в мае, состоялся их телефонный разговор. Кандинский влюбился в незнакомый голос и написал акварель «Одному голосу» (ГМИИ им. А.С. Пушкина). После свадьбы молодожены отправились в Финляндию, в местечко Иматра, известное своим водопадом. Там была написана акварель «Иматра» (ГМИИ им. А.С. Пушкина), передающая сказочно-идиллическое настроение супружеской пары.

В период между 1915 и 1921 годами художник не создал ни одного программного живописного произведения. Это было время поиска, возвращение от абстракции к предметности. Художник работал в акварели, рисунке, гравюре и под влиянием народной баварской традиции «Hinterglasmalerei» выполнил работы на стекле. Техника подстекольной живописи представляет собой сложную оптическую и цветовую систему, когда художник пишет маслом на оборотной стороне стеклянной основы с учетом восприятия зрителем композиции слева направо. Эта традиция известна с XIV века и была популярна в народном искусстве XIX века в Австрии, Баварии, Чехии и южных областях России. Кандинский увлеченно собирал старонемецкие иконы на стекле, лубки и деревянные игрушки. В 1911-1912 годах он написал на стекле цикл религиозных композиций в неопримитивистском стиле. Особенно его привлекал образ св. Георгия-змееборца. Романтичный образ всадника стал личной эмблемой Кандинского, выражением борьбы и прорыва. На выставке представлены лубки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина и мюнхенская фотография Кандинского, сидящего за столом, над которым на стене размещена его коллекция лубков и живописных стекол.

В московский период Кандинский создал серию абстрактных акварелей и большое число «стекол». В примитивистских сценках он возвращается к предметной тематике, к манере своих ранних символистских работ 1908-1909 годов. Художник назвал их «багателями», что в переводе с французского означает «пустячки», «мелочи». Часто это название использовалось для определения малых форм музыкальных произведений. Известны «багатели» Бетховена, Листа, Дворжака, современных художнику композиторов Бартока и Веберна. В «багателях» Кандинского можно отметить неоромантические приемы: декоративность, стилизацию, обращение к средневековым мифологическим образам. Несмотря на то, что они сюжетны, трудно установить связь с той или иной конкретной сказочной или мифологической темой. В их художественном воплощении Кандинский использовал абстрактные линейные и цветовые мотивы. На выставке в мир «багателей» зрителя вводят южногерманские религиозные картинки на стекле конца XIX — начала XX века (коллекция Владимира Спивакова) и декоративные черно-белые гравюры со старинными галантными дамами и рыцарями из сборника «Стихи без слов» (1903-1904, коллекция А. и М. Чапкиных).

В 1916-1918 годы Кандинский создал около 27 работ на стекле. И как этого требовала техника подстекольной живописи, художник предварительно делал рисунки, а затем переносил композицию на оборотную сторону стекла. Сохранилось несколько таких пар, состоящих из подготовительных работ и самих стекол: «Дама с цветком», «Богоматерь с Младенцем», «Гармонист» (все — 1917). По тематике это галантные сценки с дамами и кавалерами, отдыхающими на природе на фоне дворянских усадеб и водоемов, пасторальные мотивы с пасущимися на лугу коровками. В композициях «Две дамы. Ахтырка» и «Золотое облако» художник сделал главными героями жену Нину и ее сестру Татьяну, которые вместе проводили лето 1917 года близ Абрамцева, недалеко от знаменитой подмосковной усадьбы Ахтырка. На трех стеклах изображены скачущие амазонки. Дамы даны в сложных ракурсах, они умело управляют лошадьми, как бы застывшими в прыжке и парящими над землей, над усадьбами, парками со скульптурами львов и горами. «Багатели» на стекле Кандинского посвящены героям эпохи бидермайера или национальным мотивам русских сказок. Им свойственны ироническая трактовка, часто «игривое» начало, когда авторская шутливая насмешка переходит в гротеск.

Наряду с предметными акварелями возник цикл абстрактных графических композиций. Для Кандинского они были своеобразными «упражнениями» перед написанием больших программных живописных произведений. Акварели 1915-1920 годов вошли в историю его творчества как маленькие графические шедевры, поражающие отточенностью мастерства и виртуозностью художественного воплощения. Часть акварелей тяготеет к абстрактным экспрессиям 1910-х годов, другие вобрали в себя новые строго геометрические элементы. Эти композиции более холодные по цветовому решению, в них доминирует рациональное начало. Геометрическая тенденция присутствует и в оформительских проектах Кандинского, в эскизах росписей по фарфору. На выставке демонстрируются чашки с блюдцами с росписями, исполненными по этим эскизам в начале 1920-х годов на бывшем Императорском и Дулевском заводах.

Шесть графических листов Кандинского 1915-1919 годов из собрания Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых и Яранского краеведческого музея экспонировались в 1921 году на Третьей передвижной художественной выставке в городе Советске Кировской губернии. Среди 55 ее участников(более 300 произведений) были известные мастера — Варвара Бубнова, Александр Древин, Александр Родченко, Варвара Степанова, Николай Фешин, Давид Штеренберг и другие. Маршрут выставки проходил по городам Кировской губернии. Из-за прекращения финансирования в одном из городков, Яранске, выставка «остановилась», и все произведения оказались в собрании краеведческого музея. И только совсем недавно, в начале XXI века, в музее обнаружили акварели Кандинского, хранившиеся как произведения неизвестного художника. Они были атрибутированы и представлены художественной общественности.

Из четырех произведений живописи на стекле и четырех аппликаций, экспонированных на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина, пять работ связаны с именем Нины Кандинской. Своеобразным «посвящением в искусство» стала для молодой супруги Кандинского подстекольная живопись. Ее опыты в этом жанре определяются домашним семейным кругом, совместными творческими занятиями. Живописные стекла «Прогулка» и «Спящая» (обе — 1917) сделаны ею по ранним рисункам Кандинского, «Сцена с фаэтоном» из Азербайджанского музея — по рисунку неизвестного автора. На аппликациях из блестящей

фольги изображены фантазийные восточные персонажи, трактованные в ироничной манере. Вещи выстраиваются в своеобразный триптих: «Три идола», «На собаке», «На кресле». Самая трогательная и наивная из аппликаций — «Букет» — выполнена с подложкой из гофрированной бумаги, на обороте которой надпись-признание: «Моему любимому бесконечно Васику от Нины всегда твоей. Поздравление на 15-е июля 1918». 15 июля — именины Василия Кандинского.

В течение почти 30-летней совместной жизни супруги никогда не расставались. Их объединяли любовь и особое взаимопонимание. «Когда Кандинский умер, — писала в своих воспоминаниях Нина Николаевна, — я подумала: “Это конец всему”. Ни один мужчина не мог в моих глазах выдержать сравнение с Кандинским. Поэтому я сконцентрировала всю свою энергию на работе на пользу его наследия, и это дало мне новые силы, а моей жизни — новый чудесный смысл».

В издательстве «Искусство XXI век» к юбилею художника подготовлен перевод книги воспоминаний Нины Кандинской «Кандинский и я», которая впервые познакомит российского зрителя с баухаузским и парижским периодами в жизни и творчестве великого мастера.

Источник