Александр Раскин «Как папа рисовал»

Как папа рисовал

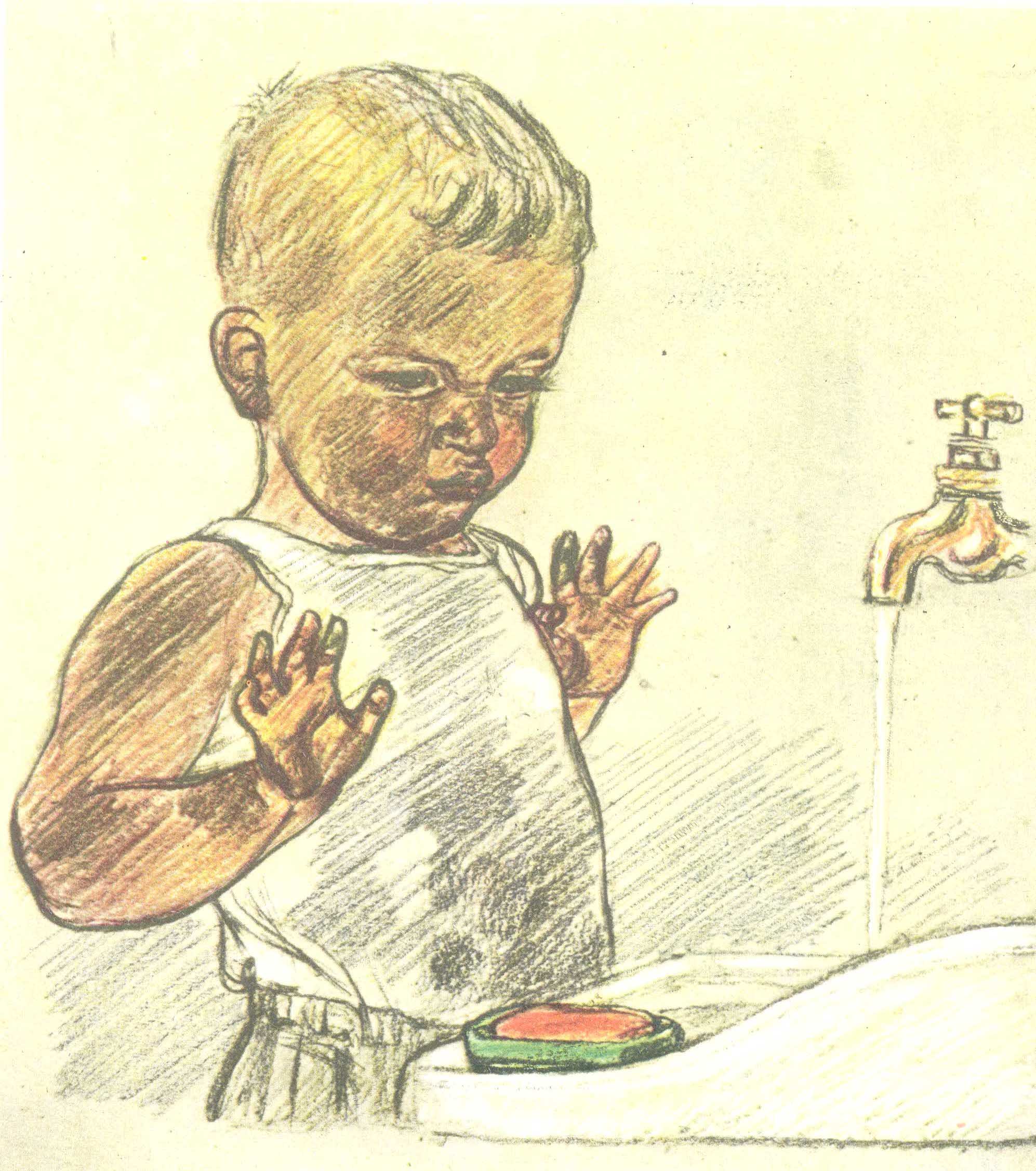

Когда папа был маленьким, он очень любил рисовать. Когда же ему подарили цветные карандаши, то он рисовал целыми днями. Он рисовал домики. На каждом домике была труба. Из каждой трубы шел дым. Возле каждого домика стояло дерево. На каждом дереве сидела птица. Домики были красные. Крыши на них были желтые. Трубы все были черные. Дым из труб шел розовый и голубой. Деревья были синие, а птицы зеленые. На фиолетовом небе сияло золотое солнце. Рядом с ним плавала серебряная луна, окруженная золотыми и серебряными звездами. Это была очень красивая картина. Но каждый человек, увидев ее, спрашивал одно и то же:

— [де ты видел синие деревья и зеленых птиц?

И маленький папа отвечал всем одно и то же:

— Вот на этой картинке.

Пока маленький папа не пошел в школу, он думал, что умеет рисовать очень хорошо. Но в школе все над ним смеялись на уроках рисования. Он рисовал так плохо, что учитель рисования ничего не говорил ему.

Другим детям он говорил: «Хорошо!», или «Плохо», или «Поправь тут».

Маленькому папе он никогда не сказал даже: «Плохо». Глядя на рисунки маленького папы, учитель рисования молча хватался за голову. И на лице его было такое выражение, как будто он ест большой кислый лимон без сахара. Попробуйте сами съесть такой лимон с кожурой и посмотрите на себя в зеркало. Вот как раз такое лицо становилось у этого учителя рисования.

Некоторые девочки жалели маленького папу. Когда учитель отворачивался, они быстро рисовали в папиной тетрадке. Девочки старались рисовать как можно хуже. Но рисовать так плохо, как маленький папа, не удавалось никому. И учитель сразу замечал чужой рисунок.

Тогда он говорил маленькому папе:

— Кто это нарисовал?

И маленький папа честно отвечал:

— Это я вижу, — говорил учитель. — Но я хочу знать, кто тебе помогал? Ведь так ты никогда не научишься рисовать. Нужно всё делать самому.

— Я сейчас нарисую сам, — говорил маленький папа.

И он рисовал. И учитель опять хватался за голову.

— Вот теперь я вижу, что это ты, — говорил он.

Когда было родительское собрание, учитель рисования произнес такую речь:

— Товарищи родители! В этом классе по моему предмету успевают отлично пять человек.

И он назвал фамилии.

— Большинство детей занимаются удовлетворительно. Есть небольшая группа отстающих.

И он назвал еще три фамилии.

Потом учитель рисования сказал:

— И есть еще один мальчик. — Тут он схватился за голову, сделал кислое лицо и назвал фамилию маленького папы. — Этот мальчик не просто отстающий, — сказал учитель рисования. — По-моему, у него какая-то болезнь, которая мешает ему рисовать. — И он опять схватился за голову.

Бабушке и дедушке было очень обидно узнать такое о своем ребенке.

Но это была чистая правда.

Маленький папа кончил школу. Потом он кончил техникум. Потом — институт. За все это время он научился рисовать только кошку. Но ведь это умеет каждый ребенок. Кошек рисуют даже дошкольники. И папа им очень завидует. Потому что у них кошки гораздо лучше получаются, чем у него. Правда, папа видел одного художника, который рисовал так же плохо, как он. Но при этом говорил: «Я так вижу это лицо, это дерево, эту лошадь. »

Как жалко, что маленький папа не догадался сказать это своему учителю рисования. Как бы тот схватился за голову!

Источник

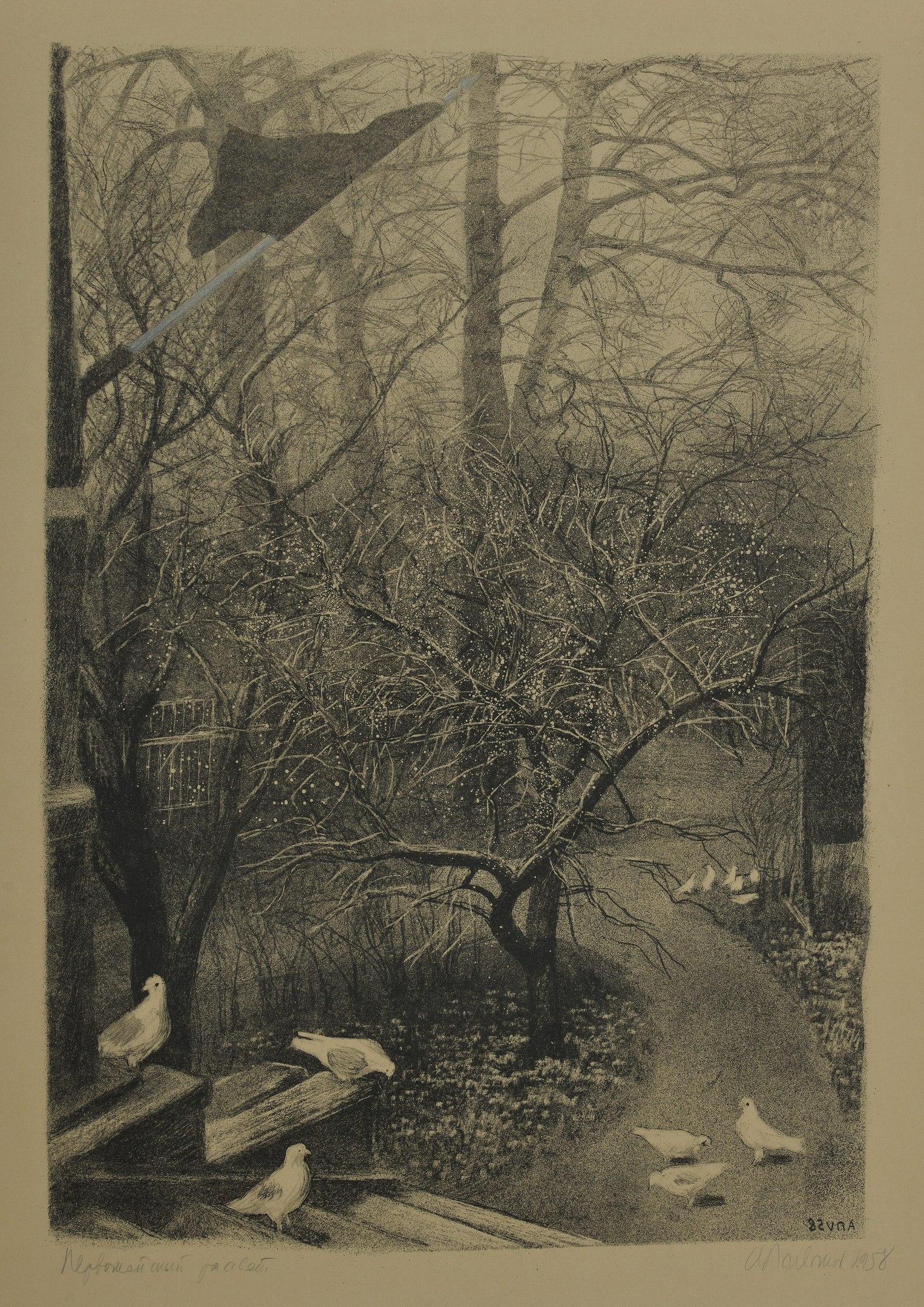

Голубиная песня Пабло Пикассо

by Artfonica · April 2, 2013

Голуби всегда присутствовали в жизни Пикассо, и их повадки и характер Пикассо знал как никто не другой. Его отец, Хосе Руиса Бласко, был учителем рисования, и очень часто рисовал голубей. Чтобы приобщить сына к живописи, он просил сына дорисовывать лапки голубей. Позднее, Пикассо даже держал голубятни. Однако Пикассо знал, что по характеру голубь – довольно жестокая и своенравная птица. Так почему же именно Пикассо стал автором самого известного символа мира – “Голубя мира”?

Отец Пикассо, Хосе Руиса Бласко, был учителем рисования и страстным любителем птиц. Он держал голубятню и специализировался на реалистичном изображении голубей. Когда Пабло научился держать в руках кисть, отец позволял ему дорисовывать птичьи лапки. Его картина «Ребенок с голубем», написанная им в 1901 году, скорее всего, вызвана переживаниями из детства, и в какой-то мере, мы можем представить, что ребенок на картине – это маленький Пабло.

Ребенок с голубем Пабло Пикассо

В дальнейшем, Пикассо напишет не одну картину, где цетральное место будет занимать именно голубь. Например, в 1937 году он написал работу «Птицы в клетке». Считается, что на ней запечатлена историческая схватка двух его любовниц в мастерской в Париже. Белый голубь – это Мари-Терез Вальтер, а черный, соответственно – Дора Маар. Пикассо видел в голубе сильную, жестокую и своенравную птицу, несмотря на ее кажущуюся хрупкость и беззащитность.

Птицы в клетке Пабло Пикассо

В 1949 году к Пикассо зашел Луи Арагон, французский поэт и член коммунистической партии. Он искал рисунок для афиши Конгресса движения за мир. Ему понравилась литография Пикассо с изображением голубя. Литография получилась очень красивой и играла цветами и оттенками серого. Кроме того, это было изображение миланского голубя, подаренного Пикассо Анри Матиссом. В отличие от обычных голубей, у миланского голубя лапки были полностью покрыты перьями, что смотрелось очень красиво и необычно. Именно этого голубя Арагон решил сделать символом мира.

Многие задумаются, а почему именно голубь, а не лебедь или жаворонок? На самом деле, образ голубя уже давно воспринимается нами как символ надежды. Голубь появляется в мифах Древнего Рима, когда голубки богини любви Венеры свили свое гнездо в шлеме бога войны Марса, и бог войны, чтобы не разрушать их гнездо, отказался от очередной кровопролитной затеи.

Голубь очень прочно связан с христианством, ведь именно он принес оливковую ветвь на корабль Ноя в знак того, что потоп закончился и Бог примирился с людьми. Кроме того, Голубь — символ Святого Духа. Это было официально принято отцами церкви на соборе в Константинополе в 536 г. По одной из легенд, к кардиналу, избранному Папой, прилетели в церковь два голубя и сели на его плечи. С тех пор Пап нередко изображают с двумя голубями на плечах. В мусульманстве голубь также очень почитается, поскольку он помог Магомету спастись от погони.

Сам Пикассо никогда не считал, что именно голубь должен стать символом мира, однако, он не стал возражать против выбора Арагона. Он лишь саркастически заметил: «Бедняга! Он совершенно не знает голубей! Нежность голубки, какая ерунда! Они ведь очень жестокие. У меня были голуби, которые заклевали насмерть одну несчастную голубку, которая им не понравилась… Они выклевали ей глаза и разорвали на части, это ужасное зрелище! Хорош символ мира!»

Несмотря на свои саркастичные высказывания о голубе, как о символе мира, Пикассо был борцом за мир. Будучи свидетелем гражданской войны на своей родине в Испании, он знал об ужасах войны не по наслышке. 26 апреля 1937 года баскский городок Герника подвергся авиабомбардировке самолетами фашистов и практически был полностью стерт с лица земли. При бомбежке было убито более 1600 человек. В том же году испанское правительство заказало Пикассо картину “Герника” (исп. Guernica), чтобы показать ее на Всемирной выставке в Париже. Художник представил картину в мае 1937 года. Огромная, 3,5 м высотой и 7,8 м шириной, она была написана маслом в черно-белом стиле в течение одного месяца. Это полотно об ужасах войны стало одним из самых громких высказываний Пикассо в защиту мира. Однажды нацистский офицер, увидев на столе фотографию “Герники”, спросил: “Это вы сделали?”. “Нет” – ответил художник – “это сделали вы”.

Открытие Конгресса совпало с рождением второго ребенка Пикассо от Франсуазы Жило. Пикассо не долго думал над именем – дочку назвали Палома, что по испански означает —голубка.

После того, как голубка Пикассо была выбрана в качестве эмблемы Конгрессом, она стала символом мирного движения. Художник в последствии сделал еще несколько вариантов своей голубки мира. Из полноценного реалистичного изображения голубь был позже развит художником в простой, графический линейный рисунок, понятный всем, независимо от вероисповедания и культурных особенностей.

Источник

Первое обнаруженное фото учителя рисования Ван Гога

Первое обнаруженное фото Анны Бирни, шотландского происхождения, которая служила молодой гувернанткой восьмилетнего Винсента.

Первый учитель рисования Ван Гога

Винсент Ван Гог плохо учился в деревенской начальной школе в Цундерте, и в возрасте восьми лет в его дом была привезена, 17-летняя гувернантка Анна Бирни (1844-1917), ставшая его первым учителем. Практически ничего не было известно об Анне, кроме ее имени, но историкам искусствоведам удалось найти её потомков — и теперь в их распоряжении есть ее фотография и история ее жизни. Отец Анны был художником, но его карьера была прервана, когда он оказался в психушке.

Рон Дирвен, директор Дома Ван Гога в Цундерте, месте рождения художника, стремился узнать больше о гувернантке молодого Винсента. Он нашел потомка Биргитте Бирни, которая, к счастью, работает маркетологом в музее Стеделийк в Бреде, который находится недалеко от Цундерта, на юге Нидерландов. Затем Биргитт связалась с дядей, чьи сыновья выпустили семейный альбом с фотографиями конца 19-го века, в который была включена фотография молодой гувернантки. Этот альбом экспонируется в Доме Ван Гога Цундерта (до 12 января 2020 года).

Дирвен был удивлен, когда Биргитта показала ему фотографию, и вместе они провели дальнейшее исследование.

«В ходе исследования нам стало ясно, что роль, которую Анна играла в детстве Винсента, была гораздо важнее, чем мы предполагали» — рассказывает Рон Дирвен.

Бирни произошли из Шотландии и переехали в Нидерланды в 18 веке. Анна была дочерью художника Стивена Бирни, который работал репетитором и рисовальщиком в Кампене, недалеко от Амстердама. Позже он оставил работу, чтобы работать полный рабочий день в качестве художника.

В 1861 году Стивен был отправлен в психиатрическую больницу — судьба, которая будет позже разделена с Ван Гогом. Это печальное событие, по-видимому, ускорило отъезд Анны, поскольку через несколько недель она покинула Кампен и отправилась в Цундерт, чтобы занять должность гувернантки и жить в доме Ван Гога.

С февраля 1862 года она преподавала Винсенту, которому тогда было восемь лет, вместе со своими младшими братьями и сестрами.

По словам Дирвена, «Анна почти наверняка сыграла значительную роль в создании первых набросков Винсента».

Среди предметов, которые Анна преподавала детям Ван Гога, было рисование, навык, который она приобрела у своего отца-художника.

Несколько недель спустя, годовщины свадьбы родителей (29 ноября 1863), на день рождения своего отца, Винсент нарисовал сарай и ферму, предположительно расположенные в сельской местности Цундерта. На обороте его отец писал: «8 февраля 1864 года, Винсент». Удивительно, но этот маленький набросок сохранился и позже был передан сестре Винсента Анне. Ее потомки продали рисунок с аукциона в Кале в 1988 году, в частную коллекцию.

А что случилось с Анной Бирни?

Винсент был отправлен в школу-интернат в Зевенбергене в октябре 1864 года, и Анна наконец покинула Цундерт три года спустя, после того как стала гувернанткой для младших братьев и сестер. Анна никогда не была замужем или имела своих детей. Она умерла в 1917 году на табачной плантации, принадлежавшей семье Бирни на Яве в Голландской Ост-Индии (ныне Индонезия).

Ставьте лайки 👍 и подписывайтесь на канал!

Источник

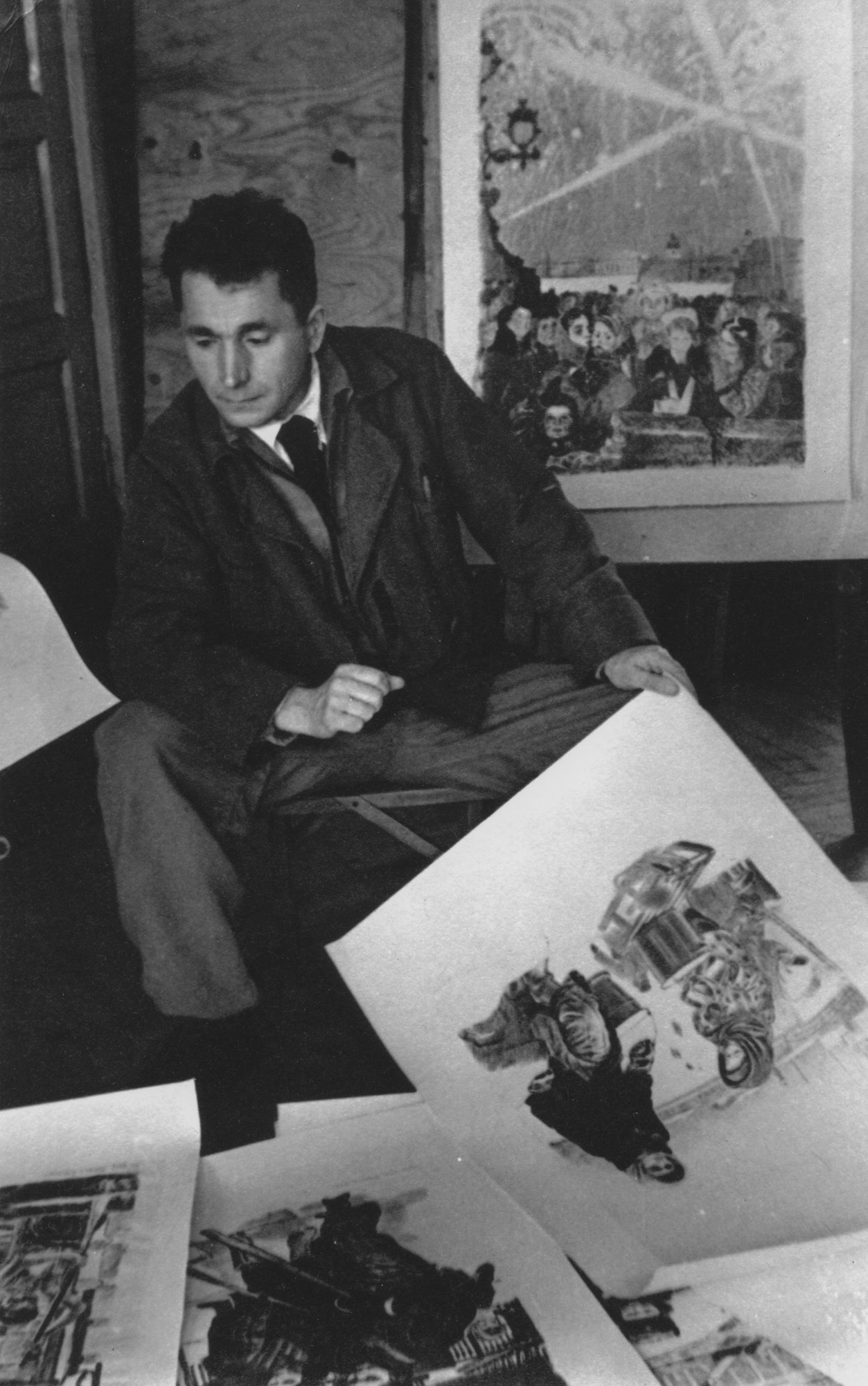

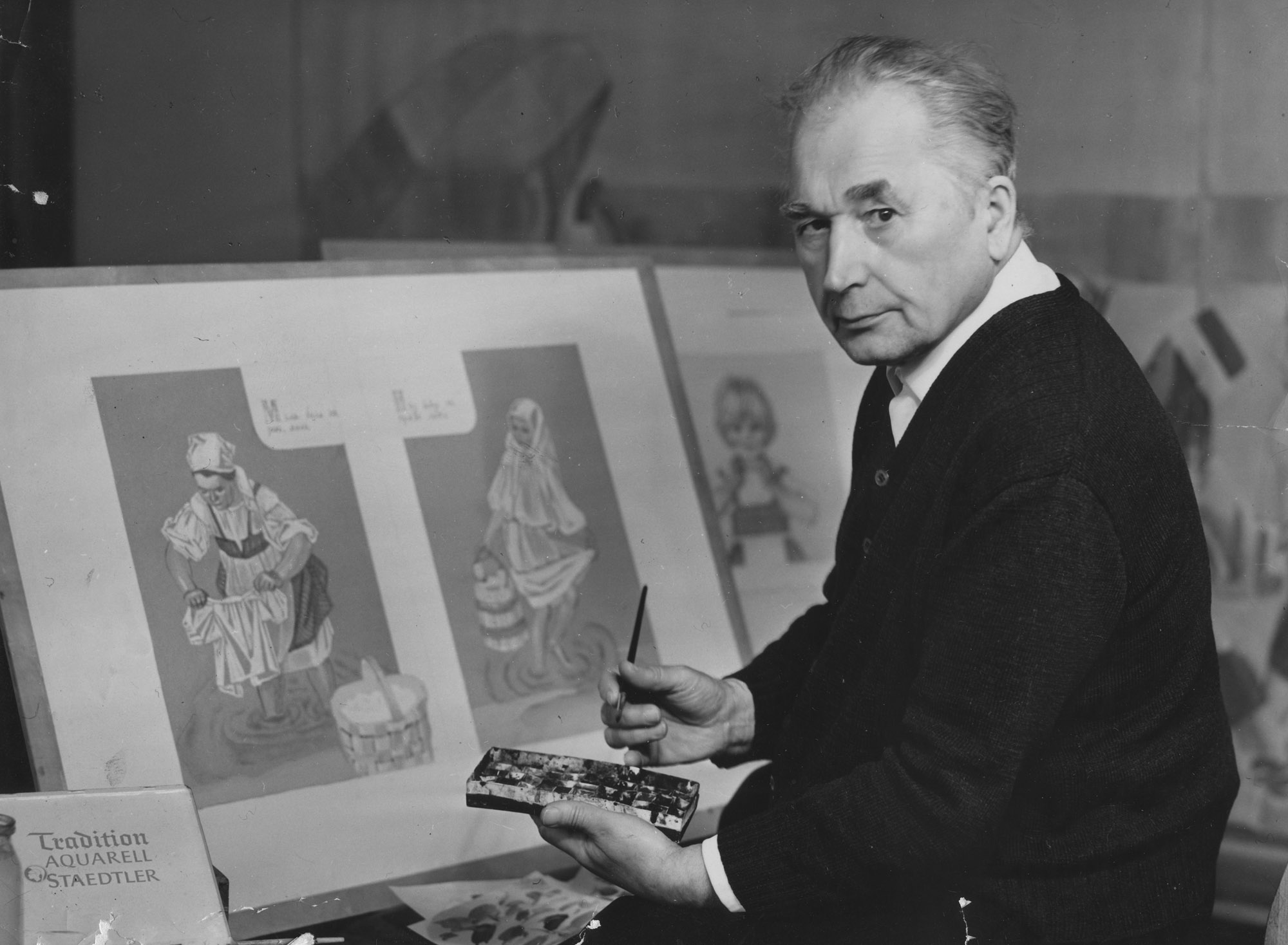

К 118-летию со дня рождения Алексея Пахомова

Беседовала Влада Кустова

2 октября 2018 года исполнилось 118 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка, народного художника СССР Алексея Федоровича Пахомова.

К памятной дате в деревне Ивачино Харовского района была открыта небольшая музейная комната, посвященная творчеству художника. Участие в ее открытии приняла дочь Алексея Пахомова Василиса, историк искусства, прилетевшая вместе с мужем из Германии.

Будучи проездом в Вологде, Василиса Алексеевна встретилась с корреспондентом cultinfo.ru и рассказала о том, как сложилась творческая биография отца, и что значил родной вологодский край для его искусства.

– Вы, как и большинство заинтересованных зрителей, наверное, мало знакомы с творчеством Пахомова во всем его спектре. Широко известен только его послевоенный период, а довоенные работы неизвестны сегодня почти никому, кроме специалистов. Передо мной как раз стоит задача восполнить этот пробел. Сейчас я занимаюсь завершением трех изданий и составлением сводного комментированного каталога всего доступного мне творчества отца. Это большая и трудоемкая работа. Моя цель – собрать воедино все, что сохранилось, включая то, что в 1920-е – 30-е годы было в большом количестве продано государством с зарубежных выставок за границу. Порой единственный источник информации – заметка в газете или в архивном документе.

.jpg)

Бесценным в деле изучения и сохранения истории Харовского края и Варламово в особенности называет Пахомова многолетний труд местного краеведа Татьяны Смирновой. «Невозможно переоценить тот вклад, который Татьяна Анатольевны внесла в реконструкцию прошлого этих мест. Она даже успела опросить при жизни своих односельчан, тех, с кем отец вырос, кого он рисовал. И они рассказали, каким его запомнили. Даже для нас, для семьи, было много нового, ведь папа был очень немногословен, когда речь касалась собственной биографии. И музею, и библиотеке Харовска можно только пожелать такого исключительно ценного и компетентного сотрудника, как Татьяна Смирнова. То, что этот кладезь знаний об истории этого края еще не «открыли», кажется просто недоразумением.

Не могу не воспользоваться случаем, чтобы не сказать, как глубоко мы тронуты таким сердечным приемом на Вологодской земле. Замечательным сотрудникам Харовского и Кадниковского музеев, их руководителям Светлане Пушиной и Марине Давидчук, Анне Бахтиной, сотруднику Департамента культуры и туризма Вологодской области, а особенно её харовской коллеге – внимательной и заботливой Наталье Рябковой, возглавляющей управление культуры Харовского района, мы бесконечно благодарны за то, что моя мечта, наконец, осуществилась и я смогла увидеть места, которые для меня – и как дочери Пахомова, и как исследователя его творчества – так много значат. Не меньше радости принесла и встреча с людьми всех этих мест – главой Харовского района Сергеем Поповым, жителями Ивачино, харовскими кудесницами Г. А. Петровой, Е.А. Проворовой, А.А. Ляпуновой, трогательными и талантливыми юными артистами Харовска – всех не перечислить. Всем им низкий поклон благодарности».

«Любимое мое, родное Варламово. »

Алексей Пахомов родился 2 октября 1900 года в деревне Варламово Кадниковского уезда Вологодской губернии. Именно счастливое деревенское детство стало для художника тем самым живительным источником, который до конца жизни питал его творчество, давал силы и вдохновение для работы.

Я любил деревню и каждое лето уезжал в свое родное Варламово, и эти летние месяцы были самыми плодотворными в моей работе. Кажется, все мои творческие находки возникали в деревне, и там я, как аккумулятор, творчески заряжался для работы на остальную часть года. И, естественно, я охотнее всего брал темы из деревенской жизни.

– Папа пишет, какую роль сыграли для него в детстве сытинские лубки, которыми была у них в доме обклеена, как обоями, «горница для красоты». Его отец привозил их из Петербурга, а на Пасху украшал ими и жилую избу. Такие «выставки» устраивались и в других домах, и отец ходил из дома в дом, разглядывая их. Его завораживали эти наивные, но милые своей искренностью картинки. Это, по сути, были его первые встречи с искусством.

Рисование было необычным делом для деревни, и по округе пошла молва про одаренного мальчика. Учительница из соседней Бережецкой церковноприходской школы уговорила родителей отдать его в школу, хотя ему было только шесть лет. А в один прекрасный день у дома остановилась тройка местного помещика и мецената Владимира Зубова из соседнего имения Кубин Бор.

Посмотрев рисунки юного самородка, он пригласил его приходить к нему в дом, смотрел его новые рисунки, показывал книги с картинками, дарил бумагу для рисования.

– По окончании Васьяновской земской школы в соседнем селе Ивачино (в котором по инициативе Александра Букарева открылась музейная комната А.Ф. Пахомова), Зубов поместил отца на казенный счет в Высшее начальное уездное училище в Кадникове. А в 1915 году на средства, собранные кадниковской интеллигенцией по инициативе отца Владимира Юльевича, Юлия Михайловича, бывшего предводителем дворянства в Кадникове, Пахомова направили в Петроград в Училище рисования барона Штиглица. Отец был одним из самых юных учеников, ему не было и 15 лет. Так что можно сказать, что именно благодаря семье Зубовых папа стал тем, кем стал, – любой талант нужно вовремя подхватить и дать ему условия для развития.

Отец вспоминал, как все четыре года в Кадникове он страдал от недоедания, и с тех пор его детство в отчем доме навсегда осталось в памяти как самая счастливая и поэтичная пора жизни. А в 1918 году начался голод и в послереволюционном Петрограде. Пахомову предложили работу учителем рисования в Кадникове, в школе, реорганизованной из той, где он сам недавно учился.

В школе был занят двадцать один час в неделю, все остальное время я читал, читал и читал до боли в глазах, ложился на пять минут, чтобы дать отдых глазам, и снова читал. Я все время находился в возбужденном состоянии, меня охватила лихорадка познания. Передо мной раскрывался весь мир, которого я, оказывается, почти не знал.

Через год художник вернулся в училище Штиглица, которое было преобразовано во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские).

– Революцию отец принял с радостью, с наивной и светлой надеждой, что новому обществу нужно и новое искусство. Поиски стиля этой новой эпохи стали мучительным, но очень честным испытанием себя.

Сначала основой стиля эпохи я считал сезаннизм (учась у Тырсы), потом кубизм (в мастерской Лебедева), затем систему контррельефа (композиции из железа, дерева и других материалов), созданную Татлиным.

– Все эти «измы» Пахомов перепробовал, вплоть до полного отказа от изобразительного искусства – но и на заводе, куда он пришел, оставив живопись, от него ждали искусства: рабочие попросили нарисовать знамя с фигурами рабочего и красноармейца.

Трудные поиски истины в искусстве и собственного места в нём привели отца в конечном счете к осознанию того, что человек интереснее и ближе всего его творческой природе. Отныне его генеральной художественной задачей стало стремление «вернуть искусству человека не только как объект сюжета, а как неисчерпаемый источник радости пластического и стилистического порядка».

Впервые ощущение, что он нашел свой образный язык, пришло, как пишет отец, во время работы над стенной росписью «Красная присяга» 1923 года.

Я впервые почувствовал, как из всех «измов», пройденных мной во ВХУТЕМАСе и Академии художеств, и из моей любви к искусству прошлого – античному, русской иконе, искусству Возрождения – неожиданно получается нечто новое, что я готов был считать каплей искомого искусства нового времени.

Такое же ощущение вновь найденного он почувствовал при завершении в 1925 году дипломной картины «Сенокос», целиком созданной в Варламово.

Много было от русской иконы в этой картине. Но всё – и косцов, и траву, и кусты, и каждую деталь я писал с натуры, и был убежден, что ни траву, ни землю, ни людей никто так ранее не писал. У меня получилась не традиционная повествовательно бытовая картина на крестьянскую тему, а (так я думал) картина-песня, песня общему согласованному труду.

– «Сенокос» произвел в Академии художеств сенсацию своей необычностью видения, свежестью, новизной темы и исполнения. Это был авангард – совсем новое слово в искусстве. Такое же впечатление картина произвела и на выставках за рубежом, где она вскоре была куплена для галереи Карнеги в Питтсбурге. Впоследствии эту работу сам отец больше не видел, у нас нет даже ее хорошей фотографии. В Русском музее в Петербурге хранится живописный этюд к ней. Кому знакомы Варламовские места, тот узнает изображенную на картине реку Кубену.

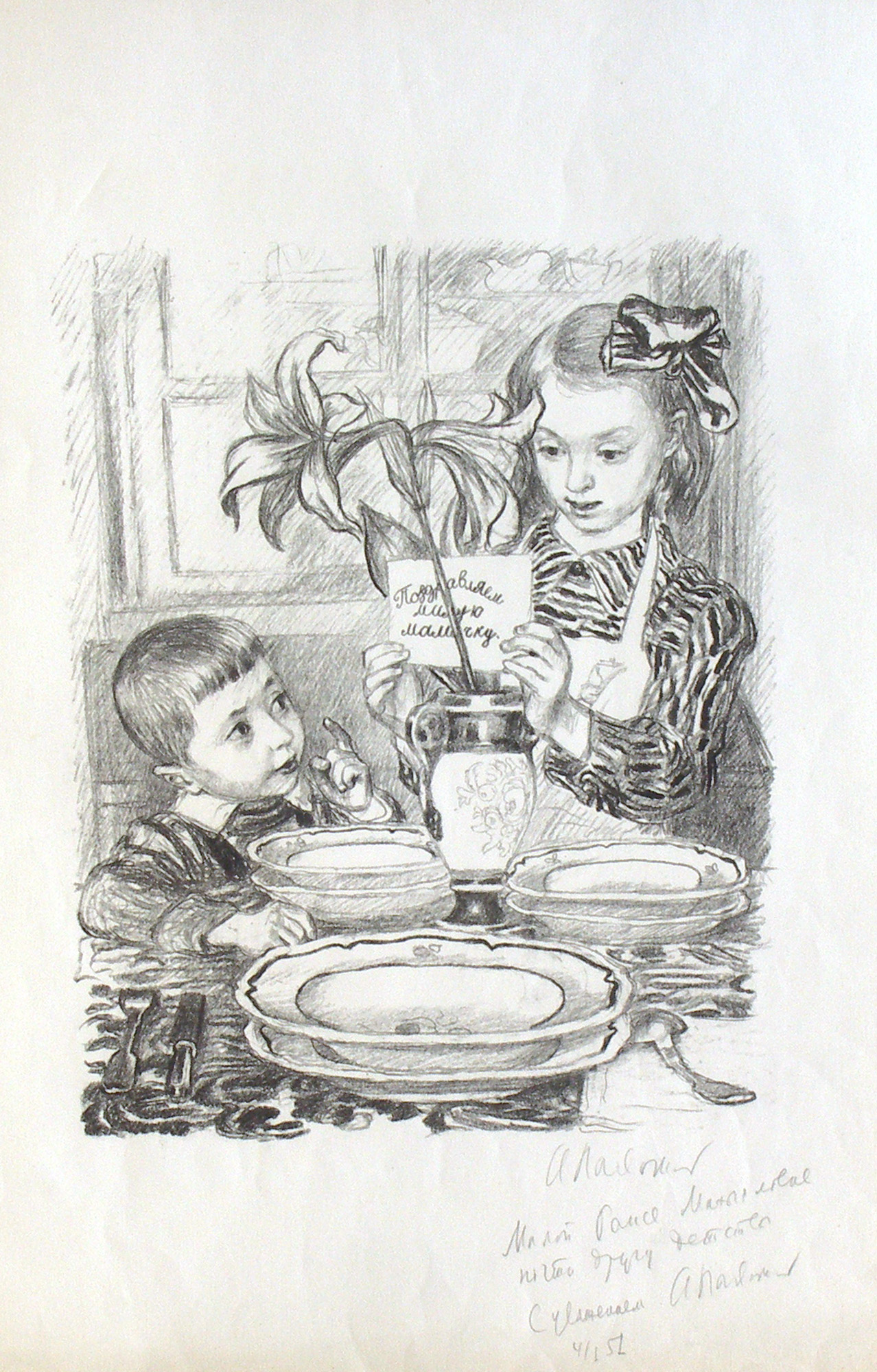

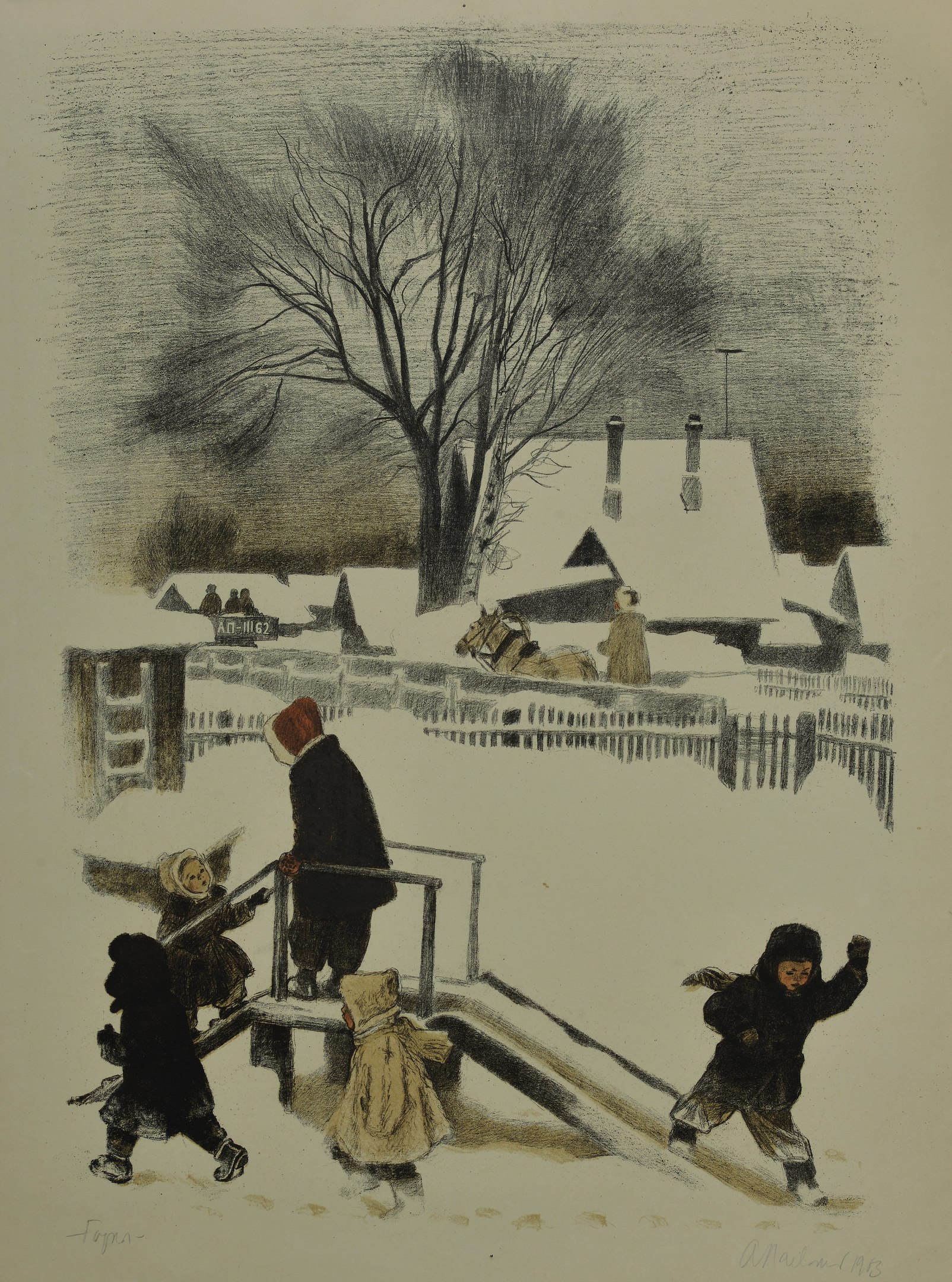

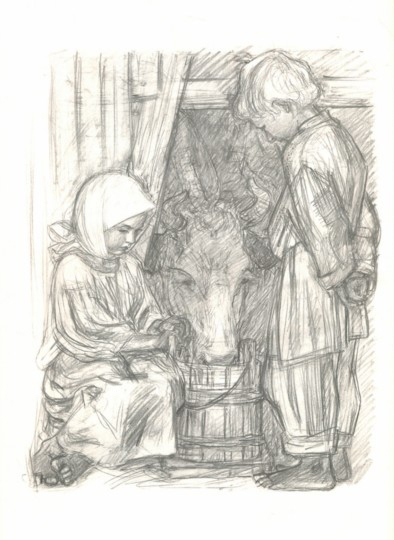

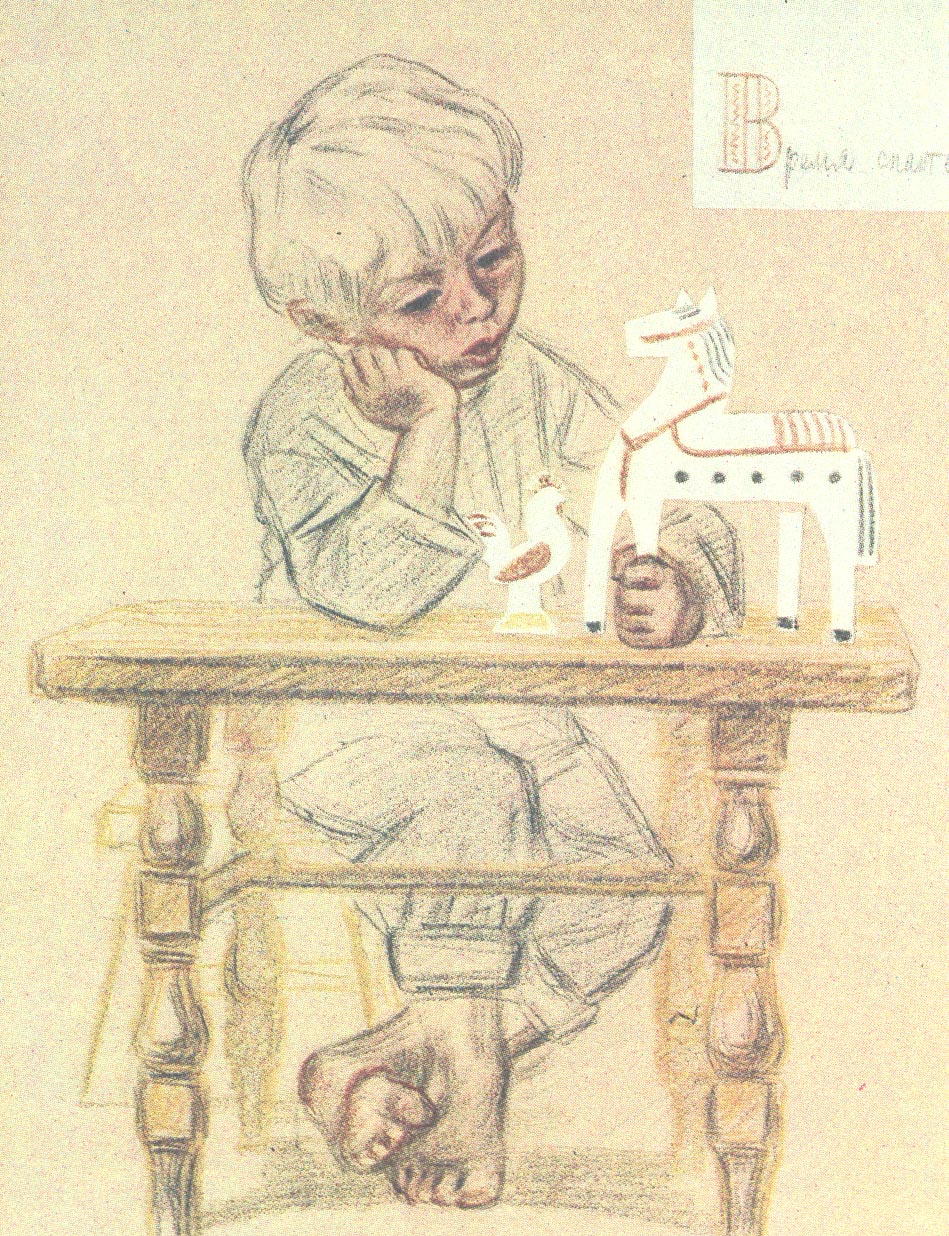

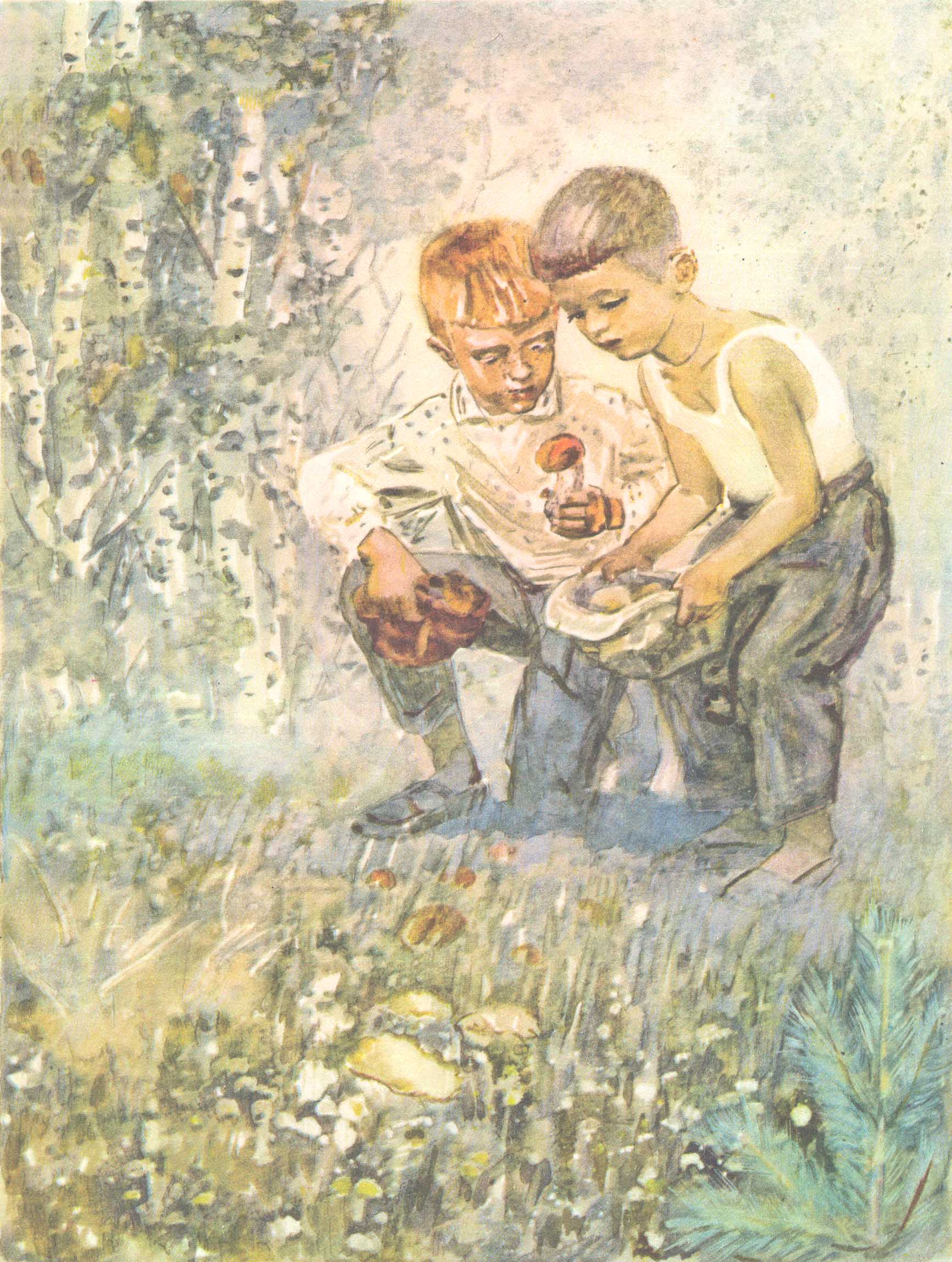

С 1925 года по приглашению Самуила Маршака и Владимира Лебедева начинается постоянная работа Пахомова в детской книге. Самые талантливые молодые силы были привлечены тогда к задаче создания детской книги новой и по содержанию, и по изобразительному решению. В этом исключительно плодотворном, радостном сотворчестве родилось то, что вошло в историю как единственный в своем роде, не имеющий аналогов в мировом искусстве феномен советской детской художественной книги. Пахомов же, со своей стороны, вошел в сознание зрителей как «детский» художник, на книгах которого, часто сами того не зная, выросли поколения русских ребят.

Отец брался иллюстрировать лишь то, что ему было хорошо знакомо, что было близко его творческому началу, и стремился к тому, чтобы читатель по рисункам, по характеру трактовки образов мог понять, где Тургенев, Некрасов или Толстой. И образы героев для иллюстраций произведений Пушкина, Зощенко, Шварца, Маяковского, Каверина, Н. Островского, Михалкова, Свифта, Твена, Киплинга отец искал в самой жизни. Даже в рисунках к рассказу Р. Киплинга «Кошка, гулявшая сама по себе», где действие происходит в первобытные времена, помогло воспоминание о том, как папин отец брал его в детстве с собой «овин топить».

там внутри, как в пещере, разжигается костер, дым и тепло идут куда-то вверх, где сложены снопы. Мы сидим у костра, печем в золе картошку, и за стенами слышен вой ветра, иногда дождь и всегда кромешная тьма, так как молотьба у нас бывала только поздней осенью. Это уютное тепло пещеры, где колышется огонь костра, а за толстыми стенами мрак и холод всей вселенной, мне живо представились, когда я прочел сказку «Кошка, гулявшая сама по себе», и оказалось понятным, почему «Животные Дикие» потянулись к костру, чтобы стать «Ручными Животными».

– Для Пахомова вообще не было такого, чего бы он не мог мастерски нарисовать. Но за этим стоит не только талант. Он невероятно много работал, тщательно изучал, всю жизнь с упоением рисовал с натуры.

30-е годы стали переломными в творчестве Пахомова. После появления в «Правде» от 1 марта 1936 года печально известной статьи о «художниках-пачкунах» начались нападки на всех, кто не вписывался в рамки доктрины так называемого социалистического реализма. Тогда, всегда оставаясь верным себе, папа принял радикальное решение: он навсегда отказался от живописи. Какая глубокая трагедия стояла за этим для художника, знали очень немногие.

«вся рота идет в ногу», а я один не «в ногу», вся советская живопись вливается в русло традиций Репина и Сурикова, а для меня, я это чувствовал, такая перестройка едва ли доступна. И я оставил живопись. Мне оставался рисунок, там я никакого разлада со средой не чувствовал.

– Война застала отца в родном Варламово, куда он приезжал каждое лето работать и «заряжаться». Он тут же вернулся в Ленинград и не покидал его до конца войны. Рыл окопы, тушил зажигательные бомбы на крышах, стал донором. И, едва живой от блокадного голода и невиданной стужи, не переставал рисовать. Карандаш в руках художника оказался важнее винтовки. Вместе с другими ленинградскими художниками отец был привлечен к иллюстрированию «Атласа переливания крови», рисовал в больнице Эрисмана, в том числе в морге. Эти наброски – их было более 200 – до перестройки не публиковались. Видевшие их в ту пору говорили, что они производят слишком страшное впечатление и показывать их не следует. Да и цензура никогда бы их не пропустила. Между тем отец писал, что вовсе не стремился передать ужасы войны, а рисовал с чувством острой душевной боли, с любовью и жалостью к погибшим. Измученные, изъеденные голодом, лишенные массы тела, некогда такие же прекрасные, как античные статуи, и превращенные теперь в человеческие руины, обжигающие ужасом безвозвратности – тела эти остаются трагически прекрасными в артистизме прозрачных, взволнованных рисунков Пахомова. «Уникальный пахомовский реквием» – так назвала эти листы исследователь В. Домитеева.

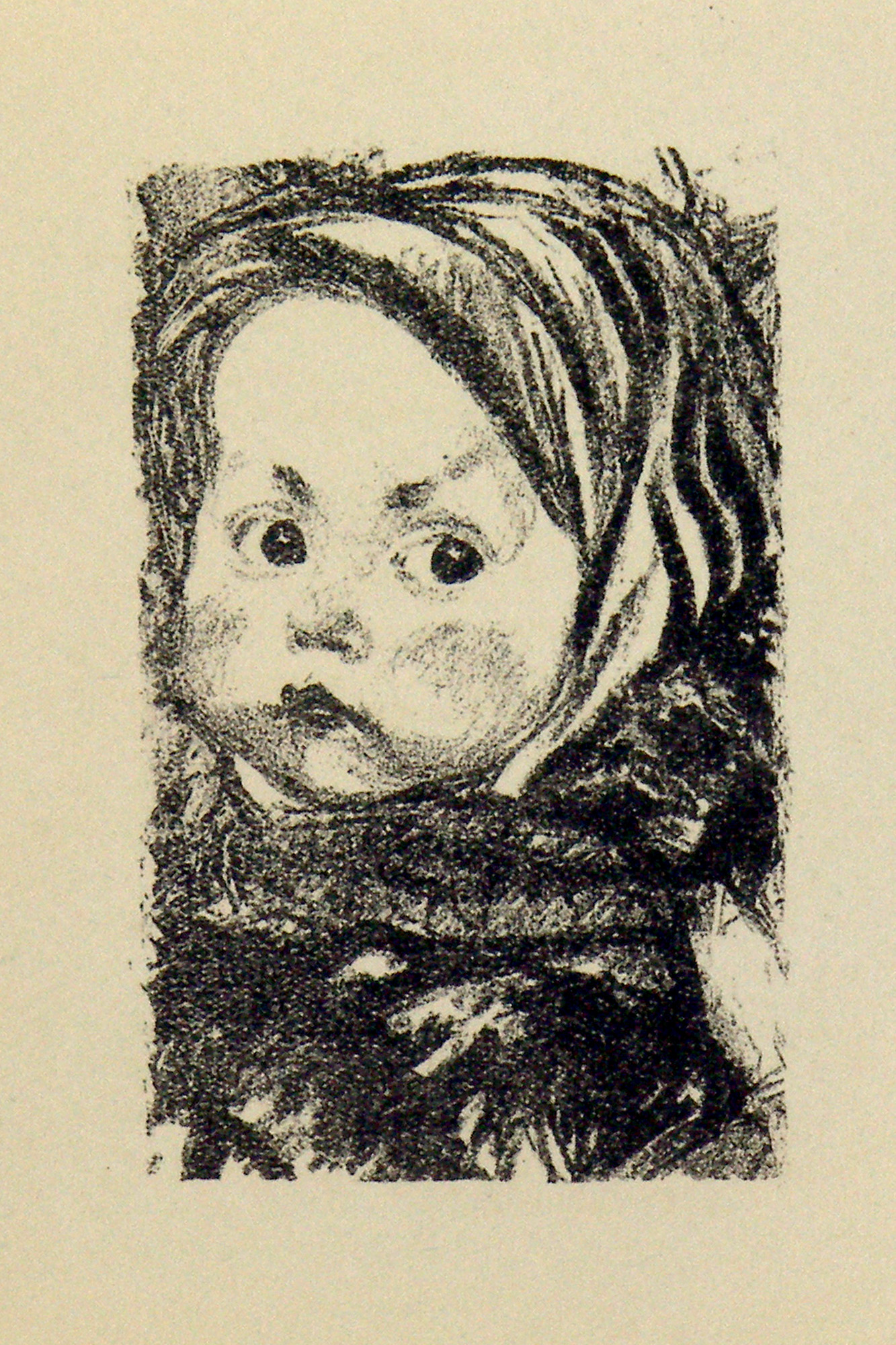

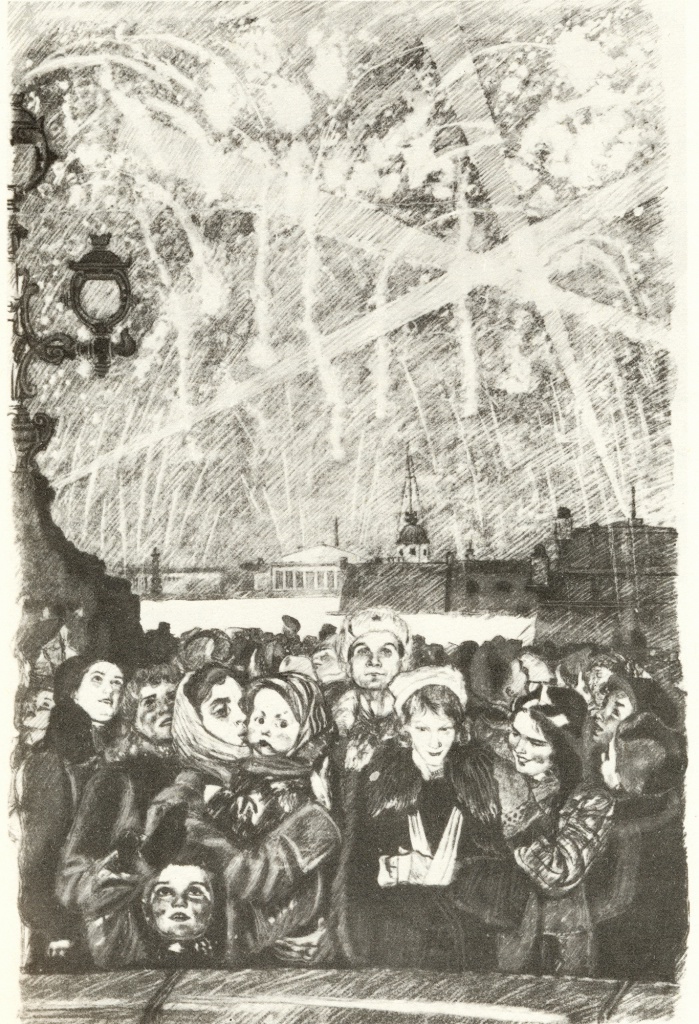

Главный же военный труд Пахомова – серия литографий «Ленинград в дни блокады» («Ленинградская летопись») – произведение хрестоматийно знаменитое и чуть ли не девальвированное его знаковой всепригодностью для иллюстриривания блокады. А еще больше – сказанным о нем в победно-героических тонах в сталинскую эпоху. Между тем необходимо освободиться от ура-патриотических штампов советской критики, чтобы понять истинный смысл и цену сделанного отцом в блокаду. Тут следует приглушить победный пафос. Его не было в жизни, его не было и у Пахомова. Это не протокол, не иллюстрация блокады, а факт искусства, личный документ, выстраданное и претворенное в художественный образ – образ чисто пахомовский. Чтобы так, из последних сил, когда каждый день мог оказаться последним, отреагировать на творящееся в кошмаре блокадного города, так любовно рисовать живущих и с такой щемящей болью то, что от них осталось после крестных мук на ленинградской Голгофе, нужно было, по отзывам военного поколения, обладать душеустройством и рукой «великого человековеда» Пахомова, как его назвал В. Конашевич.

В искусстве это опять было новое слово – как правило, литографии были небольшого размера, а Пахомов хотел, чтобы масштаб произведения соответствовал исторической значительности событий, поэтому эти работы выполнены в эстампе необычно большого формата. Особая ценность этой серии и в том, что она создана не по воспоминаниям, как большинство работ на военную тему, а буквально по следам событий. Тиражность техники открывала самую короткую дорогу к зрителю при полном сохранении свежести и пластической полноценности оригинала. Для Пахомова с высоким идеализмом его отношения к миру и человеку зримая красота была тождественна моральному закону в человеке. Художественно-эмоциональная сила его работ, очевидно, таилась именно в этой вере: не в абстрактную победу, в первые месяцы войны вопреки утверждениям советской историографии вовсе не казавшуюся несомненной, а в победу красоты человечности и человеческого даже в нечеловечеких условиях изнуренного голодом и войной города.

В послевоенные годы отец вернулся к детской книге. Карандашные иллюстрации к произведениям И. Тургенева, Н. Некрасова, В. Маяковского, М. Зощенко, А.Толстого, Н. Островского с их острым чувством эпохи, образного строя произведения и неизменным любованием прелестью естества ребенка в бесконечном богатстве его пластики, зримо открывали юным читателям мир русской классики. Особое место здесь принадлежало «сотрудничеству» с Львом Толстым. Хотя слово «сотрудничество» вряд ли стоит брать в кавычки. Крайняя лаконичность толстовских рассказов для маленьких – они звучат как подписи к рисункам – словно предполагает эти рисунки, делает их просто необходимыми. А для художника – для Пахомова особенно – они дают простор для приложения своего труда и созвучного писателю образного мира. На протяжении двадцати лет отец то и дело возвращался к «Азбуке» Толстого, которой тот посвятил 14 лет работы и называл «главным делом своей жизни». «. Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие, – признавался писатель, – по это этой азбуке будут учиться два поколения всех детей от царских до мужицких и первые впечатления поэтические получат из нее, и что написав эту азбуку, мне можно будет спокойно умереть».

Ключевым для Пахомова оказалась фраза о «впечатлениях поэтических». Для него рисунки к Толстому были не просто иллюстрациями – это одновременно и его собственная биография, его собственное варламовское детство, оставшееся в памяти как самое светлое и поэтичное время жизни.

Мне хотелось вложить в эту книгу всё прекрасное, что сохранилось в моей душе и в моей памяти о чудесной поре своего крестьянского детства, которое совпало с последними годами жизни Л. Н. Толстого. Уважительное отношение к крестьянству было основным мотивом и моих иллюстраций к «Азбуке».

Символично, что и для отца работа над новой, цветной версией иллюстраций к «Азбуке», стала последней. В 1973 году за неё Пахомову была посмертно присуждена Государственная премия СССР.

В заключении отметим интересный факт: «ген творчества» удивительным образом передался детям Алексея Федоровича. Андрей Пахомов (1947-2015) – действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ. Окончил графический факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Затем там же преподавал литографию, став впоследствии заведующим кафедрой графики. В 1991 году основал издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Василиса Пахомова-Гёрес – кандидат искусствоведения, почетный член Российской Академии художеств. Окончила факультет теории и истории изобразительного искусства института имени Репина. Защитила диссертацию по книге «Графика Ганса Гольбейна Младшего»; в аспирантуре Государственного Эрмитажа занималась исследованием коллекции фарфора Берлинской королевской мануфактуры, готовит монографию собрания; работает как исследователь русско-немецких культурных связей 18-19 веков и русского искусства, в том числе творчества отца. В 1978-м году вышла замуж за Бурхардта Гёреса, бывшего в те же годы, что и она сама, аспирантом Эрмитажа. В 1981 последовала за ним в Германию. Бурхардт Гёрес – историк искусства, кандидат искусствоведения, защитивший диссертацию по одной из значительнейших в мире коллекций мебели Давида Рентгена в Эрмитаже и царских пригородных резиденциях. 28 лет проработал в Музее прикладного искусства Берлина. Специалист по истории Янтарной комнаты, С 1996 года и до пенсии был директором дворцов и художественных собраний Фонда прусских дворцов и парков Берлина – Бранденбурга. Младшая дочь художника Елена Пахомова окончила графический факультет института имени Репина, работала в области иллюстрации, пейзажа и натюрморта.

Источник